令和7年度飼料等の適正製造規範(GMP)研修会のご案内

「飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインの制定について」(平成27年6月17日付け27消安第1853号、農林水産省消費・安全局長通知、以下「GMPガイドライン」という。)の規定に基づき、飼料等の安全を確保するため、事業場における衛生管理、工程管理又は品質管理の業務に関する必要な教育訓練を実施することを目的として、令和7年度飼料等の適正製造規範(GMP)研修会を実施します。

これまでのアンケート結果等を踏まえ、法令やGMPガイドラインの概要等を主な内容とする「基礎コース」と、より実践的・先進的な内容の「応用コース」の2コースを設け、今年度もより多くの方が参加しやすいe-ラーニングで実施します。PC、タブレットまたはスマートフォンを用いて受講していただき、知識の向上に努めてください。また、事業者さまは教育訓練の一つとしてご利用いただければと思います。

1 GMPガイドラインについて

近年、食品の安全確保に関しては、従来の最終製品の検査を中心とする考え方から、HACCP等の工程管理に重点を置いた考え方に変化しており、フードチェーンの一端を担う飼料についても、事業者自らが、原料段階から最終製品までの全段階においてこのような手法を導入し、飼料の安全をより効果的かつ効率的に確保していくことが重要です。

このため、平成27年に、従来の飼料の適正製造に係るガイドラインを統合するとともに、安全な飼料を供給するために実施する基本的な安全管理手法を事業者自らが導入するための指針として、GMPガイドラインが制定されました。本研修会は、GMPガイドライン第3の1(2)①に示された教育訓練の場を提供するものです。

また、本研修会は、GMPガイドラインの別紙2の第3の1の(2)の②及び「抗菌剤飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物複合製剤の製造管理及び品質管理に関するガイドラインの制定について」(平成19年4月10日付け18消安第13845号、農林水産省消費・安全局長通知、以下「抗菌剤GMP」という。)の別紙2の第3の3の(7)に示された飼料安全法等の研修にも対応しています。

研修は、①基礎コース、②応用コースの2つを設けますので、講義内容を確認の上、必要な研修を選択し、受講期間内のご都合の良いときに受講してください。

2 飼料等の適正製造規範(GMP)研修会の受講について

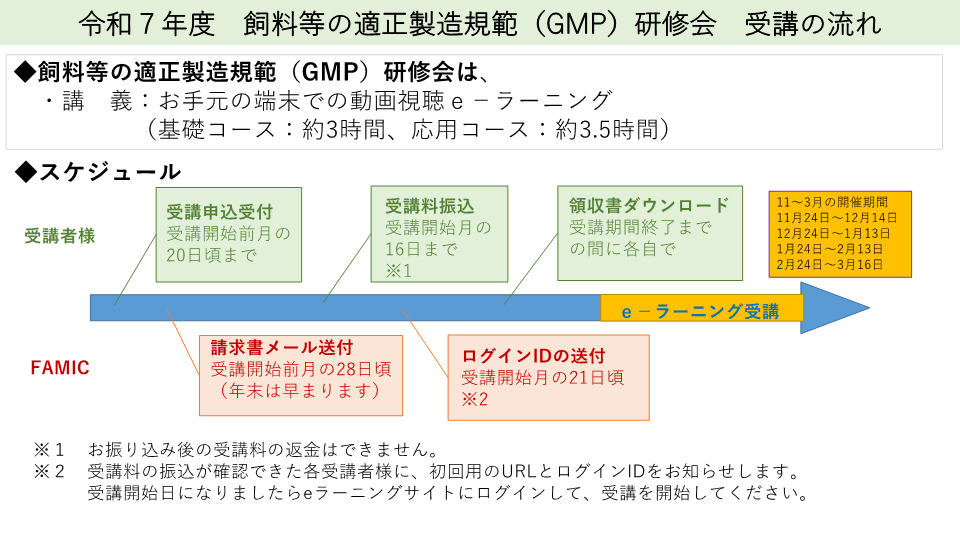

今年度の開催スケジュールは以下のようになっています。

| 受講期間 | 申込み開始 | 申込み締切 | 受講コース名 | 受講料 (税込み) |

定員 |

|---|---|---|---|---|---|

| 令和7年11月24日~令和7年12月14日 | 令和7年9月26日 | 令和7年10月20日 | 基礎 | 2,500円 | 申込締切 |

| 応用 | 3,000円 | ||||

| 令和7年12月24日~令和8年1月13日 | 令和7年10月24日 | 令和7年11月20日 | 基礎 | 2,500円 | 申込締切 |

| 応用 | 3,000円 | ||||

| 令和8年1月24日~令和8年2月13日 | 令和7年11月25日 | 令和7年12月19日 | 基礎 | 2,500円 | 申込締切 |

| 応用 | 3,000円 | ||||

| 令和8年2月24日~令和8年3月16日 | 令和7年12月25日 | 令和8年1月20日 | 基礎 | 2,500円 | 申込締切 |

| 応用 | 3,000円 |

毎回の受講できる人数には限りがありますので、お申込みが一定数を超えた場合、お断りする場合があります。

なお、来年度の令和8年6~7月頃にも、令和7年11月~令和8年3月開催回と同じ内容で受講受付をする予定ですので、その時期の方が都合がよろしい方、また今回が定員に達しお申込みをお断りさせていただいた方は、そちらでお申込みをお願いします。

GMPガイドラインの教育訓練関係の確認の基準では、「外部で開催される飼料安全法等の研修を原則として1年に1回以上受講していること。」とされています。令和7年度GMP研修会を令和7年度中ではなく、令和8年6~7月に受講なさいますと研修間隔が1年以上空いてしまうことになるかもしれませんが、当方の事情によるものですので、GMP審査において問題となることはありません(教育訓練の計画は変更なさっておいてください。)。

なお、令和8年度の新しい内容の研修会は、令和8年秋以降に開催する予定としています。

お申込みしていただくと、受付通知メールが届きます(自動返信)。自動返信メールは、フリーメール(gmail.com、yahoo.co.jpなど)には届かない可能性がありますので、職場のメールアドレスなどフリーメールアドレス以外を記載してください。

また、記載いただいたメールアドレスには受講開始メール(アカウント通知メール)を始め、管理者からのお知らせメールをお送りするため、受講者ごとにメールアドレスが必要となります(同じアドレスを使って複数名の申込みは可能です)。

申込み受付メールが届かない場合こちらへ:宛先 (

)

) メール件名:「申込み確認(申込み日)_(受講コース名)_(会社名)_(氏名)」

受講開始3週間前までに、e-ラーニングシステムを使用して請求書をお送りしますので、こちらを印刷して請求書として保管してください(メール本文が請求書となります。)。

今回、請求書はe-ラーニングシステムを利用した受講者ごとの発行となります。会社ごとに複数名まとめての発行は受け承ることができませんのでご了承願います。

)

) メール件名:「請求書届かない_(受付番号)_(会社名)_(氏名)」

会社名義で複数名分をまとめてお振込みいただく等、お振込み時に受講者番号を記載することができない場合は、必ずこちらへお知らせください。

請求書が発行される前の申込み分とまとめてお振込みしたい場合は、受講者番号の代わりに①受講開始月、②コース名、③受付番号をお知らせください。

)

) メール件名:「振込み連絡_(会社名)」)

メール本文:①受講者番号(受講番号が不明な場合:開始月、コース名、受付番号)、②受講者氏名、③振込み日、④振込み金額、⑤振込み者名義を記載してください。

宛先:(

)

) メールの件名:「受講開始案内が届かない_(受講者番号)_(氏名)_(会社名)」

領収書もe-ラーニングシステムを利用しての発行となります。会社ごとに複数名分をまとめた発行は受け承ることができませんのでご了承願います。

受講後は効果測定を受けてください。効果測定は何度でも受けることができます。また、アンケートで受講した感想を教えてください。

動画の視聴、効果測定の実施、アンケートの回答が済むと、修了証が発行できます。受講期間内に印刷、ダウンロードなど適宜ご対応ください。なお、受講期間を過ぎるとログインできなくなり修了証が発行できなくなりますので、御了承願います。

3 令和7年度(令和7年11月~令和8年3月開催)飼料等の適正製造規範(GMP)研修会の講義について

| 講義内容 | 講師 | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 飼料安全法について (45分) |

飼料の安全対策の全容を理解してもらうため、法令の概要を解説する。 | FAMIC職員 |

| 2 | GMPガイドラインの概要について (45分) |

GMPガイドラインの策定の背景や概要等の基礎的事項を解説する。 | FAMIC職員 |

| 3 | ハザードについて (50分) |

農薬・カビ毒・重金属等の有害物質、有害微生物、動物由来たんぱく質、抗菌剤等各種ハザードの特徴やモニタリング結果などを解説する。 | FAMIC職員 |

| 4 | 飼料のリスク管理について (35分) |

工程管理に必要となる基準値設定の考え方、品質管理の考え方について解説する。 | FAMIC職員 |

| 効果測定 | |||

| アンケート | |||

| 修了証書 | |||

| 講義内容 | 講師 | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 飼料を巡る情勢 (70分) |

統合GMPを含め今後の飼料業界全体の目指す方向性等、飼料安全をめぐる最近の情勢について情報提供していただく。 | 農林水産省 畜水産安全管理課、動物衛生課 |

| 2 | GMP適合確認手続と飼料製造に係るリスク (55分) |

適合確認手続きの説明と不適合事例などからリスク管理が必要と思われる点、ポイントを解説します。 また、A飼料工場・B飼料工場それぞれ向けのトピック(視聴任意)もあります。 |

FAMIC職員 |

| 3 | 業務マニュアル作成・活用について (65分) |

現場で実際に使われ、確実な業務継承を実現するマニュアルの作り方とその活用を身につけるポイントを解説します。 | 株式会社スタディスト リーンソリューション事業部 小峯 悠司様、並木 歩美様 |

| 4 | GMPへの取り組み事例① (20分) |

飼料添加物の輸入に関わる取組事例について紹介していただく。 | 日本ニュートリション株式会社 品質保証室 長島 太郎様 |

| 5 | GMPへの取り組み事例② (25分) |

GMPガイドラインその他飼料安全法の運用に関して、よくあるお問い合わせについて解説します。 | FAMIC職員 |

| 効果測定 | 取組事例は除く。 | ||

| アンケート | |||

| 修了証書 | |||

4 問合せ先

研修会全般に関しましては、以下のさいたま本部までご連絡下さい。

〒330-9731

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

さいたま新都心合同庁舎検査棟

独立行政法人農林水産消費安全技術センター 肥飼料安全検査部

飼料管理課 斎藤( )

)

TEL:050-3797-1857 FAX:048-601-1179