飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について

16消安第9574号

平成17年3月11日

平成17年3月11日

農林水産省消費・安全局長

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について

今般、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成17年農林水産省令第15号)が公布され、平成17年4月1日より、豚及び家きんに由来するたん白質については、その製造工程がこれらのたん白質以外の動物由来たん白質を製造する工程と確実に分離されていることを農林水産大臣が確認した場合に限り、豚、鶏及びうずら用の飼料に用いることを認めることとされた。

これに伴い、豚及び家きんに由来するたん白質を始めとする動物由来たん白質又はこれを原料とする飼料の製造工程が他の動物由来たん白質の製造工程と分離されていること等に関する農林水産大臣の確認(以下「大臣確認」という。)の具体的な手続を下記のとおり定めたので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力を御願いする。

なお、従来、大臣確認の手続につき定めていた次の通知を別紙新旧対照表のとおり改正し、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「省令」という。)別表第1の大臣確認の具体的な手続については、今後は本通知によることとしたので、併せて御了知願いたい。

① 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について」(平成13年10月15日付け13生畜第3896号農林水産省生産局長、水産庁長官通知) 別紙1

② 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について」(平成13年11月1日付け13生畜第4224号農林水産省生産局長、水産庁長官通知) 別紙2

③ 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について」(平成15年6月30日付け15生畜第2138号農林水産省生産局長、水産庁長官通知) 別紙3

④ 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について」(平成16年2月26日付け15消安第6360号農林水産省消費・安全局長通知) 別紙4

記

第1 大臣確認の手続について

1 大臣確認の対象となる動物由来たん白質、動物性油脂及び動物由来たん白質を原料とする飼料について

大臣確認の対象となる動物由来たん白質等は、次の動物由来たん白質、動物性油脂及び動物由来たん白質を原料とする飼料とする。

(1) ゼラチン及びコラーゲン(ゼラチン及びコラーゲンを単に混合・調製したいわゆる混合ゼラチン及び混合コラーゲンを除く。)

(2) 豚(いのししを含む。以下1において同じ。)又は馬に由来する血粉及び血しょうたん白質

(3) 豚に由来する肉骨粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉

(4) 馬に由来する肉骨粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉

(5) チキンミール、フェザーミール並びに家きんに由来する血粉及び血しょうたん白質

(6) 家きんに由来する加水分解たん白質及び蒸製骨粉

(7) 豚、馬又は家きんに由来する原料を混合して製造された肉骨粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉

(8) 豚、馬又は家きんに由来する原料を混合して製造された血粉及び血しょうたん白質

(9) 魚介類に由来するたん白質

(10) 牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する血粉及び血しょうたん白質((2)、(5)及び(8)に掲げるものを除く。以下「牛血粉等」という。)

(11) 牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する肉骨粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉((3)から(7)までに掲げるものを除く。以下「牛肉骨粉等」という。)

(12) 動物性油脂(獣畜、鳥類又は魚介類を原料として製造された油脂をいい、魚介類のみを原料として、ほ乳動物及び家きんに由来するたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたものを除く。以下同じ。 )であって、次のアからエに定めるもの以外のもの

ア 食用の肉から採取した脂肪のみを原料とするものであって不溶性不純物の含有量が0.02%以下である動物性油脂(以下「特定動物性油脂」という。)

イ 食用として出荷され、流通している動物性油脂

ウ 飲食店等から回収された使用済みの食用油(野菜のみを調理した植物性油脂等、動物性油脂が混入していないことが明らかなものを除く。以下「回収食用油」という。)であって、回収先のリスト等により当該油脂の製造に用いられた原料の種類、収集先等が確認できるもの(注:不溶性不純物の含有量が0.02%以下の回収食用油は特定動物性油脂として、それ以外の回収食用油は、大臣確認を受けた工程において製造された油脂(以下「確認済動物性油脂」という。)として取り扱うものとする。)

エ 確認済動物性油脂、特定動物性油脂、回収食用油、植物性油脂等を単に混合・調製等したいわゆる混合油脂

(13) 食品加工工場の製造過程から発生した残さ(以下「加工食品残さ」という。)

(14) (10)又は(11)を原料とする馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料

2 飼料の製造業者又は輸入業者の製造工程の確認手続について

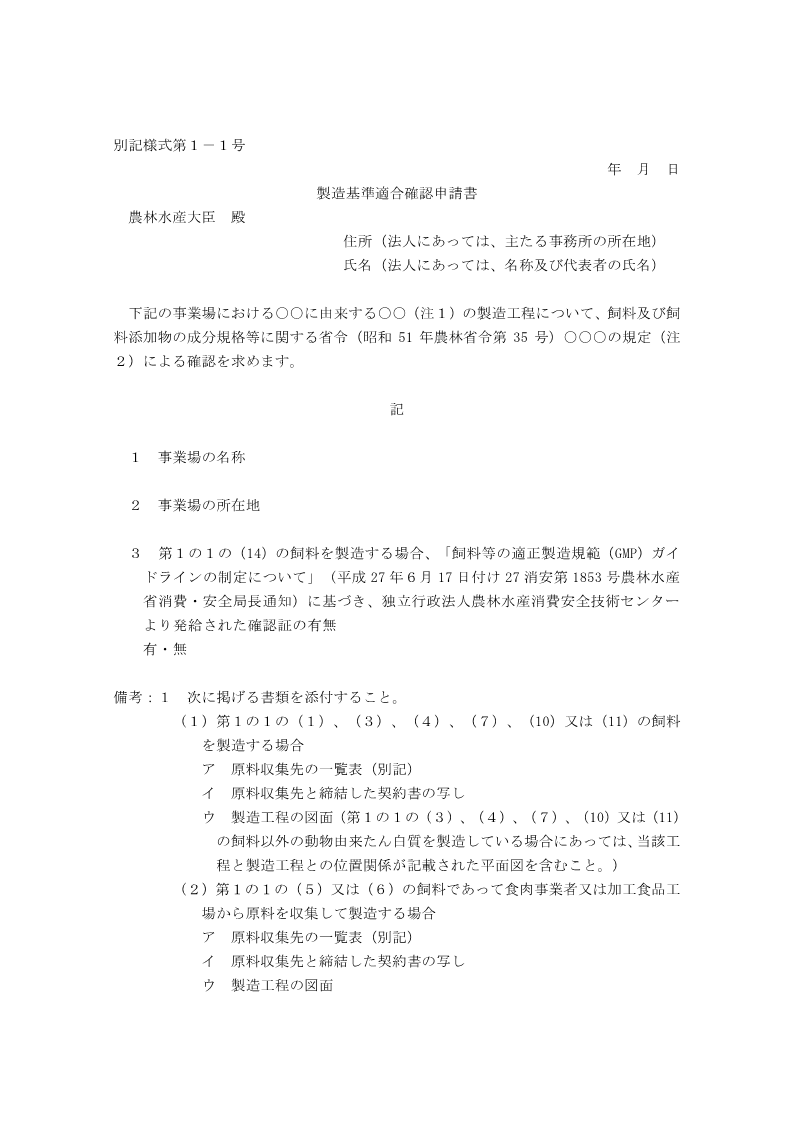

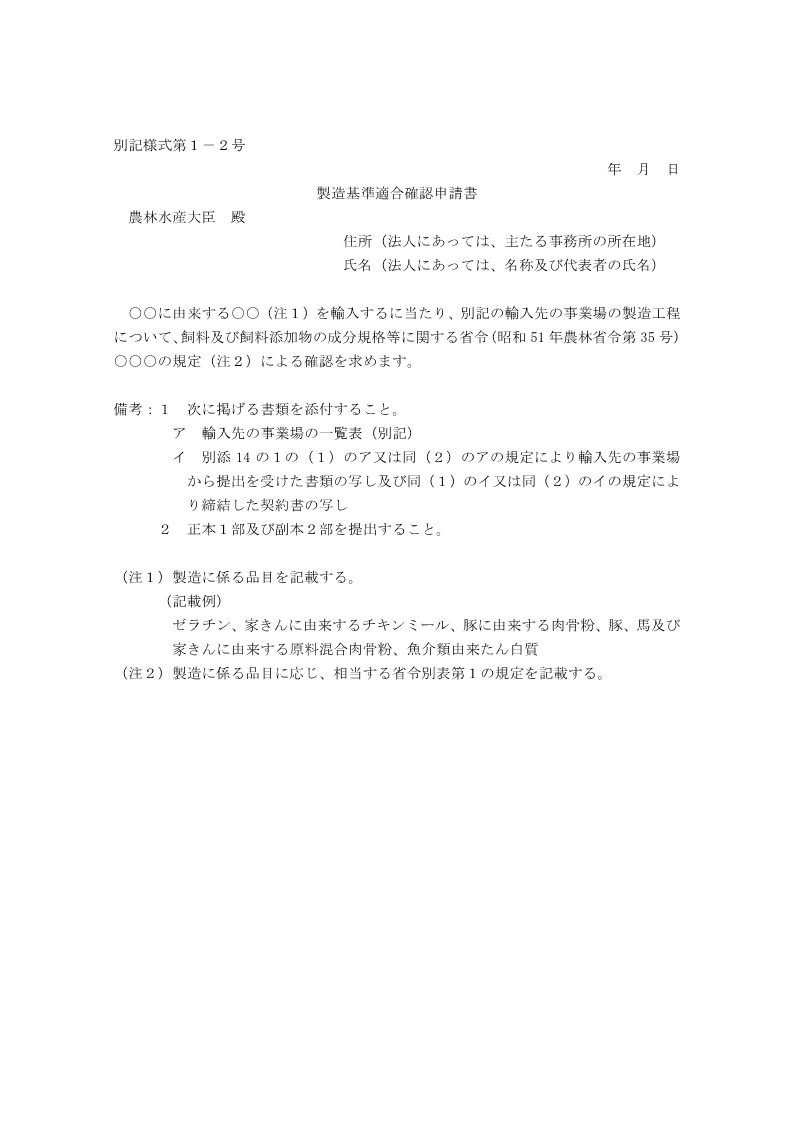

(1) 省令別表第1の2の(1)、(2)のウ若しくは5の(1)のウの規定による確認又は「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき農林水産大臣が指定するもの」(平成26年5月13日農林水産省告示第649号)の規定の二による確認を受けようとする飼料の製造業者又は輸入業者は、飼料の製造に係る事業場ごとに、別記様式第1-1号又は第1-2号により、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して農林水産大臣に対し大臣確認の申請を行うものとする。

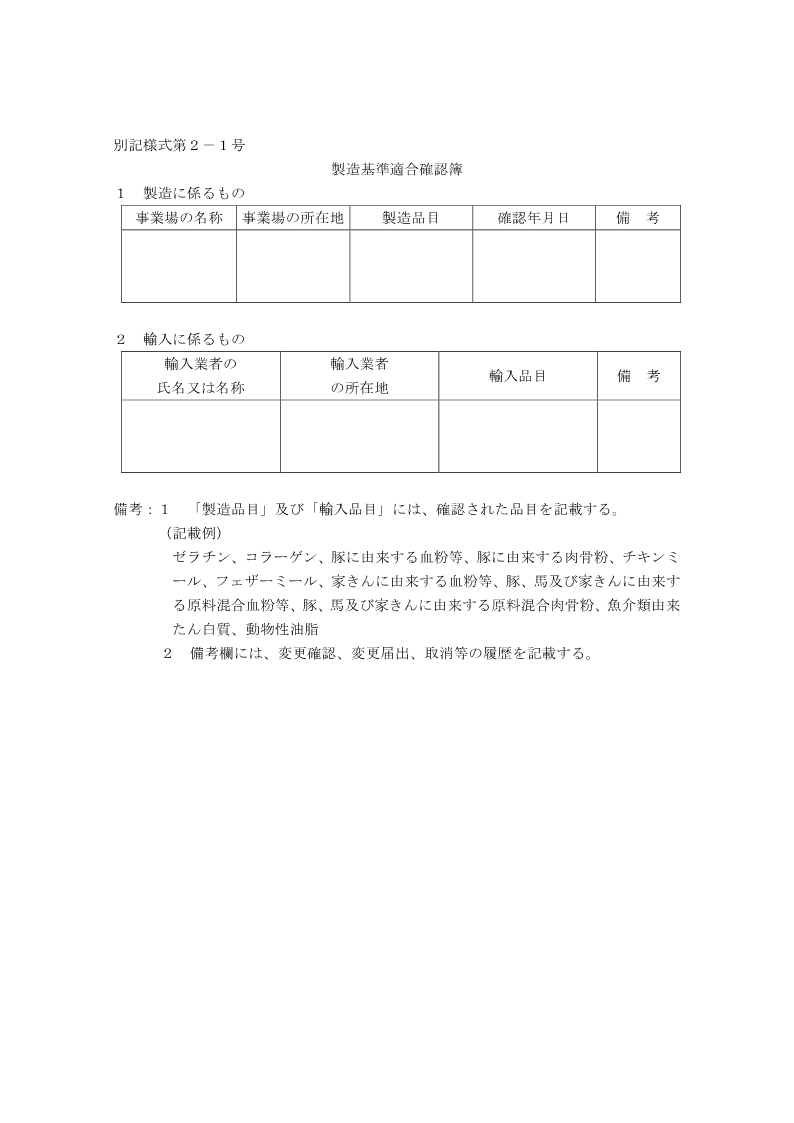

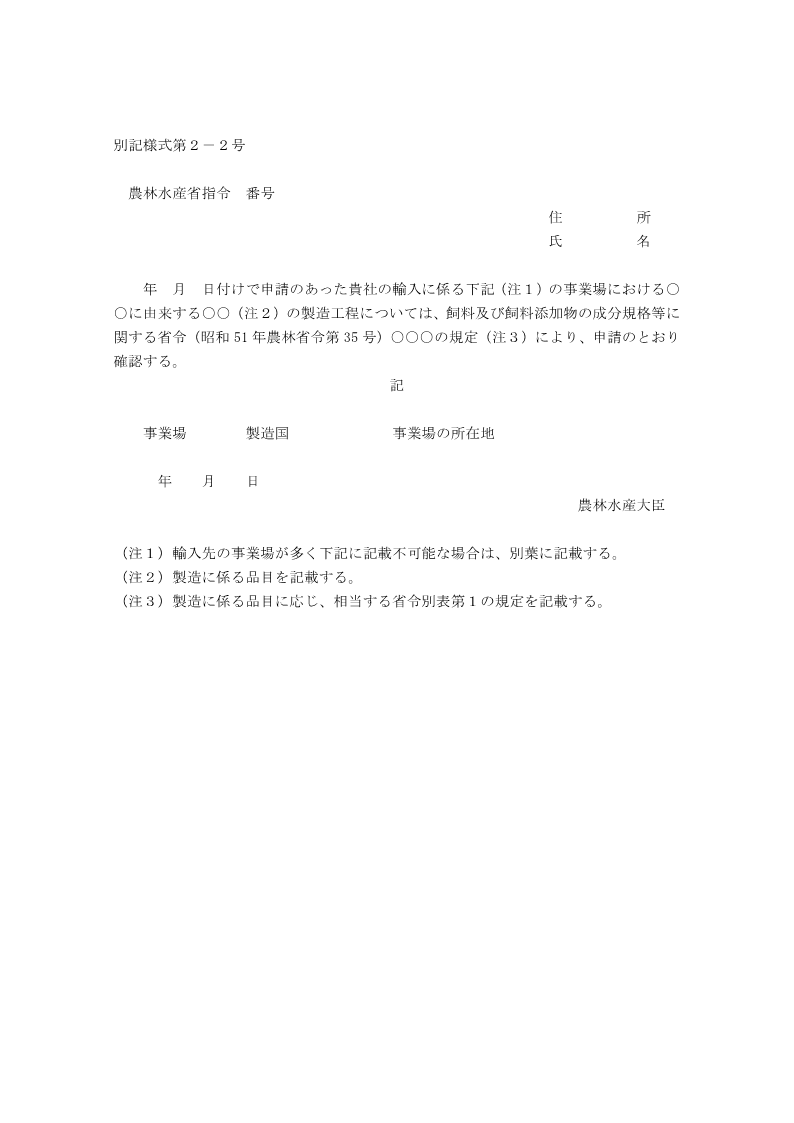

(2)農林水産大臣は、(1)の申請があったときは、当該申請に係る製造工程(輸入業者の申請にあっては、当該申請に係る飼料の輸入先の事業場における製造工程。以下同じ。)が第1の1の(1)から(14)までの大臣確認の対象となる動物由来たん白質、動物性油脂及び動物由来たん白質を原料とする飼料の区分に応じ、それぞれ、別添1から別添14までの飼料の製造工程に関する基準(以下「製造基準」という。)に適合しているかどうかについて審査を行い、当該申請を確認する場合は、別記様式第2-1号の確認簿に記載するものとし、輸入業者に係るものにあっては、併せて別記様式第2-2号により申請者に通知するものとする。また、センターは、確認簿の内容をホームページに掲載するものとする。

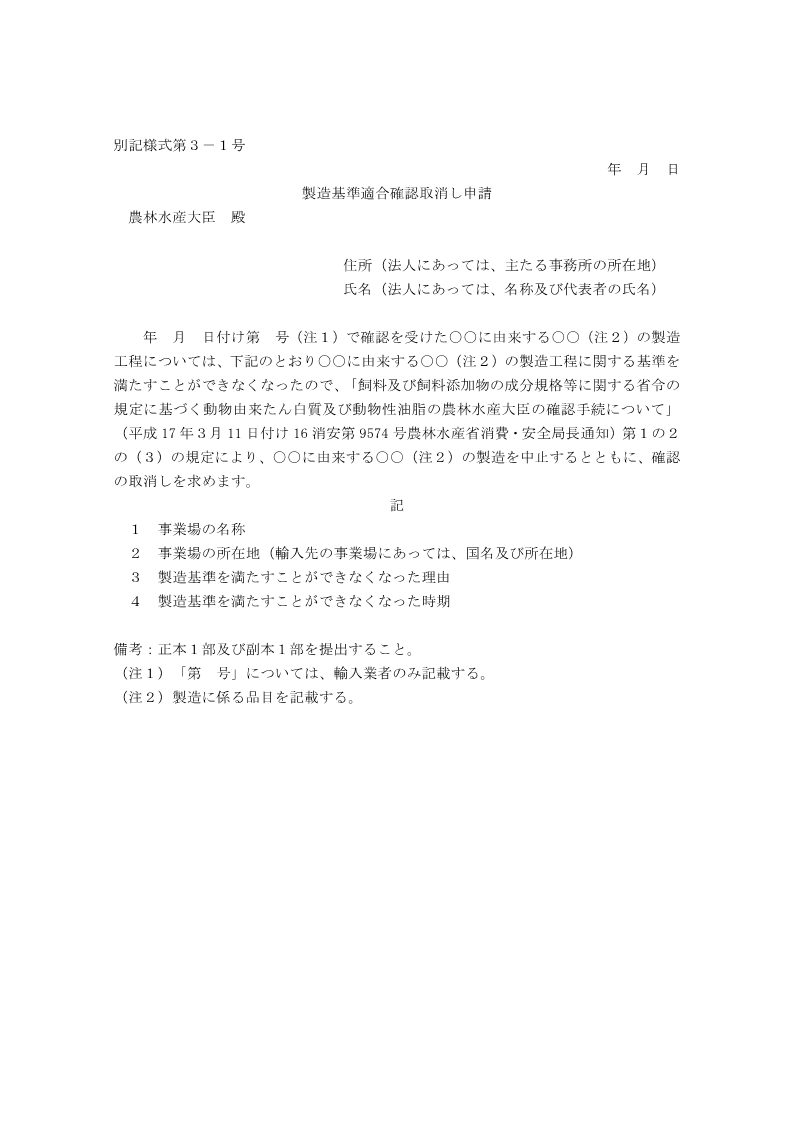

(3) 製造基準に適合していることについて大臣確認を受けた飼料(以下「確認済飼料」という。)の製造業者又は輸入業者は、当該大臣確認を受けた事業場の製造工程が製造基準に適合しなくなったときは、別記様式第3-1号により、センターを経由して農林水産大臣に速やかに大臣確認の取消しを申請するものとする。農林水産大臣は、別記様式第3-1号による申請があったとき又は農林水産大臣が製造基準に適合しないと認めたときは、直ちに当該大臣確認を取り消し、その旨を別記様式第2-1号の確認簿に記載するものとし、また、輸入業者に係るものにあっては、別記様式第3-2号により申請者に通知するものとする。なお、別記様式第2-2号の書換えが必要な場合にあっては、併せて、書き換えた別記様式第2-2号を申請者に通知するものとする。また、センターは、確認簿の内容をホームページに掲載するものとする。

3 製造工程の変更確認の手続について

(1) 製造工程の変更

ア 確認済飼料の製造業者又は輸入業者は、確認を受けた製造工程を変更しようとする場合には、当該製造工程の変更の1か月前までに、別記様式第4号により、センターを経由して農林水産大臣に大臣確認の変更確認申請を行うものとする。

イ 農林水産大臣は、アの変更確認申請があったときは、当該申請に係る製造工程が製造基準に適合しているかどうかについて審査するものとする。

ウ 農林水産大臣は、イの審査の結果、製造基準に適合しないと認めたときは、直ちに当該大臣確認を取り消し、その旨を別記様式第2-1号の確認簿に記載するものとする。なお、別記様式第2-2号の書換えが必要な場合にあっては、併せて、書き換えた別記様式第2-2号を申請者に通知するものとする。また、センターは、確認簿の内容をホームページに掲載するものとするものとする。

エ 農林水産大臣は、輸入業者に係るものにあっては、別記様式第5号により、イの審査の結果を申請者に通知するものとする。

(2) 確認済飼料の製造業者等の会社名等の変更

確認済飼料の製造業者又は輸入業者は、会社名(製造業者にあっては、事業場名を含む。)、代表者又は本社の住所、軽微な製造工程等(製造業者にあっては原料収集先(製造基準に規定する原料収集先との契約内容の変更を含む。)、事業場名、所在地の住所表記等を、輸入業者にあっては輸入先の事業場名、所在地の住所表記等を含む。)の変更をしようとする場合には、別記様式第6号により、遅滞なく、センターを経由して農林水産大臣にこれらの事項の変更を届け出るものとする。

農林水産大臣は、別記様式第2-1号の確認簿に記載された事項について、別記様式第6号の届出を受理したときは、その旨を別記様式第2-1号の確認簿に記載するものとする。また、センターは、確認簿の内容をホームページに掲載するものとする。

第2 製造設備の故障等についての対応

確認済飼料の製造業者は、予期しない製造設備の故障等により、大臣確認を受けた製造工程を変更せざるを得ない事態が生じた場合には、直ちに、確認済飼料の製造を一時停止するとともに、その概要をセンターを経由して農林水産大臣に報告するものとする。

第3 契約の締結を要する原料収集先の調査について

センターは、第1の1の(1)、(3)から(7)まで及び(9)から(13)まで((5)、(6)及び(9)にあっては、原料収集先と契約を締結している場合に限る。)に定める飼料につき製造業者から第1の2の(1)の大臣確認の申請又は第1の3の(2)の変更の届出を受理したときは、当該申請又は届出を行った飼料の製造業者の事業場の所在地を管轄する地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下「地方農政局」という。)に対し、受理した書類(副1部)を送付するものとする。当該地方農政局は、当該書類の送付を受けたときは、原則として、別添1-1の1の(4)、別添3-1の1の(4)、別添4-1の1の(4)、別添5-1の1の(4)、別添6-1の1の(4)、別添8-1の1の(4)、別添9-1の1の(4)、別添10-1の1の(4)、別添11-1の1の(4)又は別添12-1の(4)に基づいて、当該業者が原料収集先と締結した契約に基づき行う実施状況の確認に同行し、当該契約が遵守されていること、当該製造業者による実施状況の確認が適切に行われていること等について調査の上、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課に報告するものとする。

第4 その他

1 本通知の施行前に関係通知に基づき提出された大臣確認の申請書は、本通知に基づき提出された申請書とみなす。

2 本通知の施行の際現に関係通知に基づき交付されている大臣確認の確認書は、本通知の施行後も(有効期間の定めがあるものにあっては、有効期間が終了するまでの間)なお効力を有する。

別添1-1

ゼラチン及びコラーゲンの製造基準

1 原料受入に係る基準

(1) 収集先

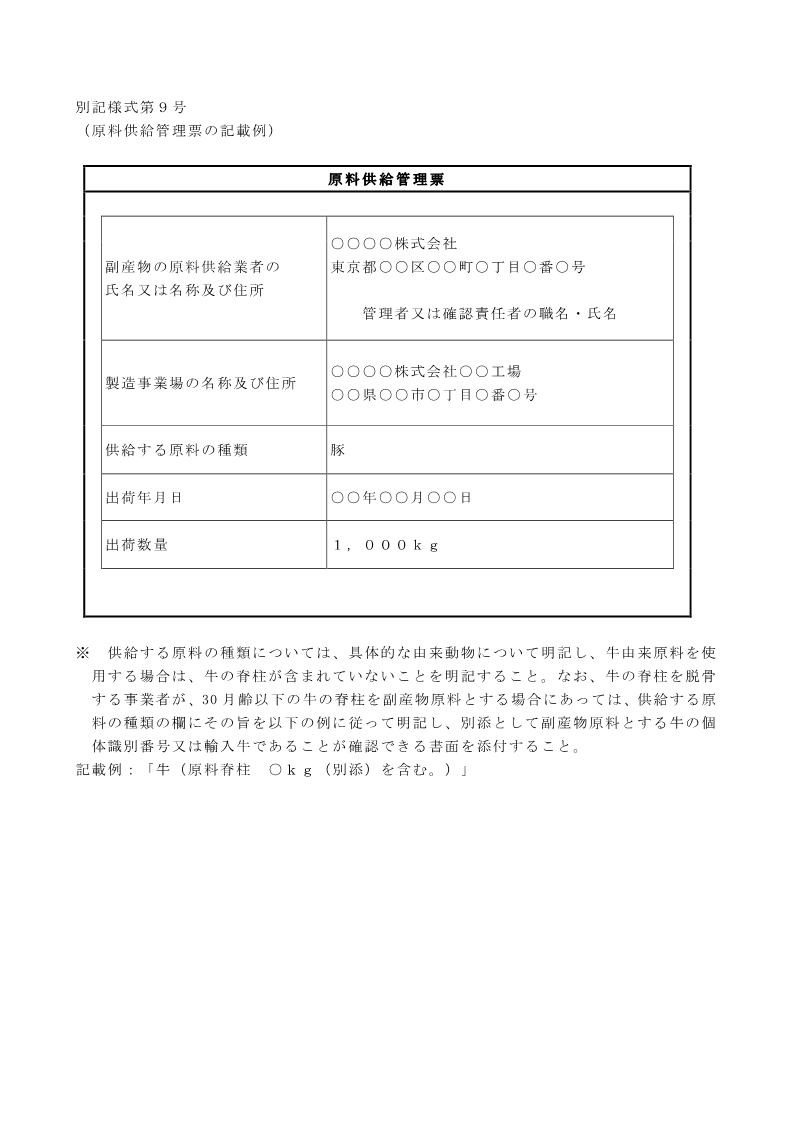

ゼラチン及びコラーゲン(以下「ゼラチン等」という。)の製造に用いる原料(以下「ゼラチン等原料」という。)は、食鳥処理場、魚介類のみを分別して取り扱う事業場又は(4)のア及びイの契約を締結した別添1-2に掲げる原料収集先からのもののみ受け入れること。また、ほ乳動物の骨にあっては、別記様式第9号による原料供給管理票が添付されたもののみ受け入れること。また、他の製造事業場で製造されたゼラチン等を原料として使用するに当たっては、大臣確認を受けたゼラチン等のみ受け入れること。

(2) 原料の輸送

ゼラチン等原料の輸送に当たっては、別添1-2の確認基準を満たした条件で輸送すること。

(3) 原料受入時の品質管理・記録

原料受入時にゼラチン等原料以外の動物質原料が混入していないことを確認すること。原料受入時の記録は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「法」という。)第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。確認した帳簿は、8年間保存すること。

(4) 原料収集先との契約

原料収集先等原料収集にかかわる者とア及びイに定める事項を内容とする契約を締結すること。 また、原料収集先において、当該契約内容が確実に履行されていることについて確認すること。

ア 原料収集先等は、別添1-2の確認基準を満たすこと。

イ 原料収集先等は、契約を締結したゼラチン等の製造業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該実施状況の確認のために農林水産省の職員又はセンターの職員が当該製造業者に同行できることを認めること。

2 製造に係る基準

(1) 製造方法

確認を受けるゼラチン等の製造工程は、ア及びイの要件を満たしていること。

ア 1の要件を満たすゼラチン等原料以外の原料を用いる製造工程と完全に分離された工程において製造されていること。

イ ほ乳動物の骨を原料としてゼラチン等を製造する場合、当該製品の製造工程において、次の工程の全て又はこれと同等以上の処理がなされていること。

① 脱脂

② 酸による脱灰

③ 酸処理又はアルカリ処理

④ ろ過

⑤ 138℃以上で4秒間以上の殺菌処理

(2) 製造記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

3 製品出荷に係る基準

製品出荷の記録は、法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

別添1-2

ゼラチン等製造業者による原料収集先の確認基準

1 ゼラチン又はコラーゲンの原料を扱う事業場

ゼラチン等の製造業者は、ゼラチン等原料について、次の(1)から(4)までが確実に実施されているものを収集すること。

(1) ゼラチン等原料は、ほ乳動物の皮若しくは骨、家きん又は魚介類に由来するものであって、以下に掲げる動物質原料と分別されていること。

ア 反すう動物の頭蓋骨及び脊柱(牛にあっては、背根神経節を含み、胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼及び尾椎を除く。)

イ 牛、めん羊及び山羊以外の反すう動物に由来するもの

(2) ゼラチン等原料は、(1)のア及びイに掲げるもの(以下「反すう動物脊柱等」という。)と混入しないよう分別され、保管されていること。

(3) ゼラチン等原料のうち、ほ乳動物の骨に由来するものの出荷に当たっては、ゼラチン等原料以外のものが混入していないことを確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。

(4) (1)から(3)までの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

2 ゼラチン等原料の輸送

ゼラチン等原料の輸送に当たっては、ゼラチン等原料を入れる容器が反すう動物脊柱等を入れる容器と共用されておらず、反すう動物脊柱等が混入しないように輸送されていること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添2-1

豚(又は馬)に由来する血粉及び血しょうたん白質の製造基準

1 原料受入に係る基準

(1) 収集先

豚(いのししを含む。)(又は馬)に由来する血粉及び血しょうたん白質(以下「豚血粉等」という。)の製造に用いる原料は、次の①又は②のいずれかに該当するものに限る。

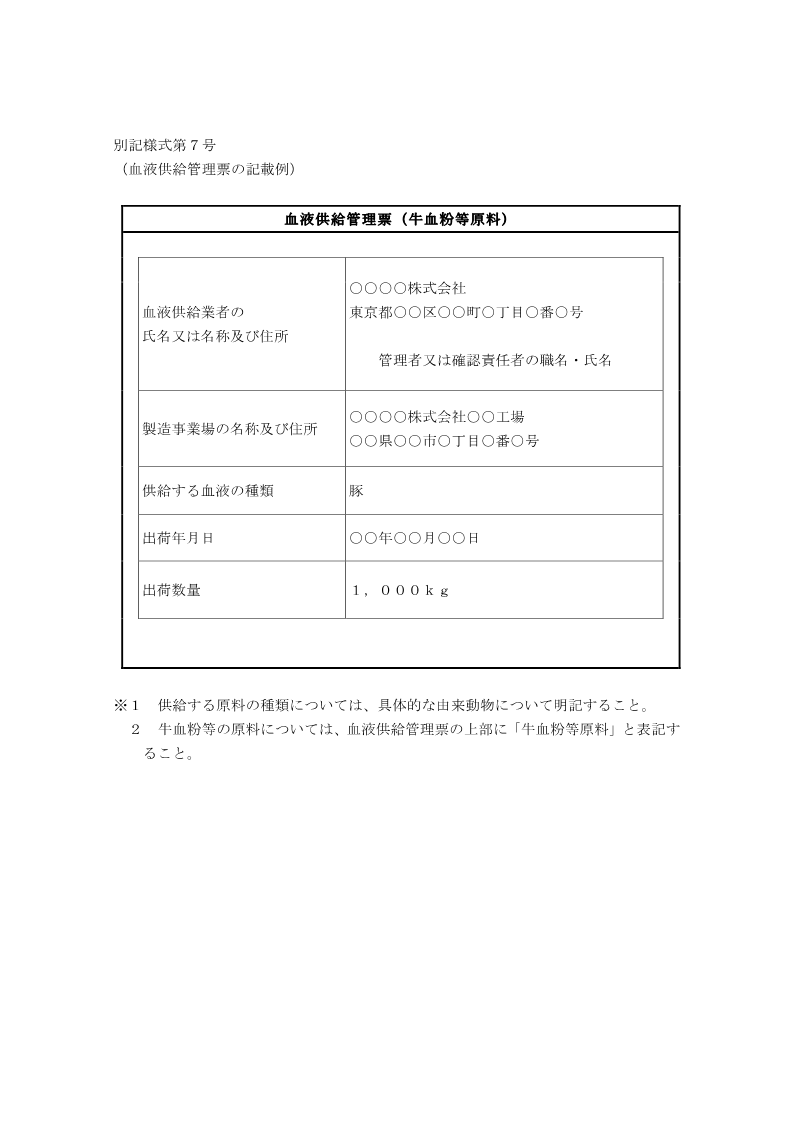

① 別添2-2の要件を満たす原料収集先からの血液であって、別記様式第7号の血液供給管理票が添付されたもの。

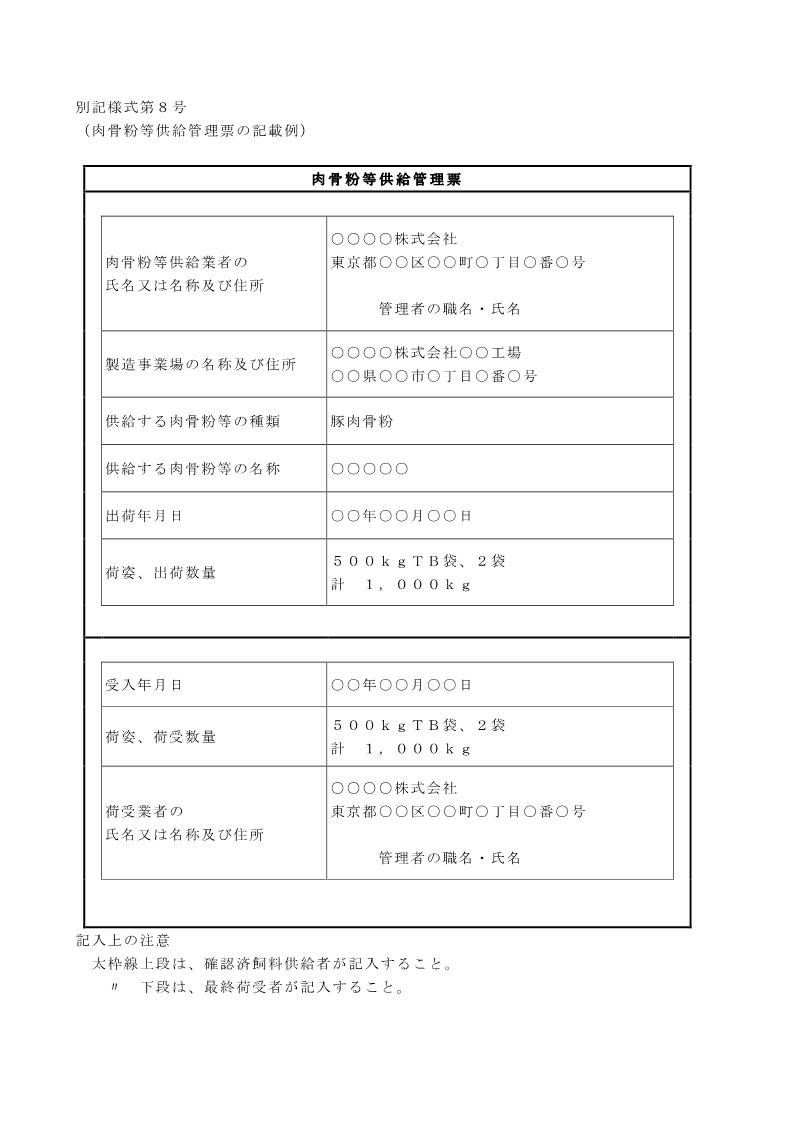

② 別添2-1の基準を満たす施設から受け入れたものであって、別記様式第8号の肉骨粉等供給管理票が添付されたもの。

(2) 原料の輸送

豚血粉等の原料の輸送に当たっては、(1)の収集先に応じて設定する次の要件を満たすこと。

① (1)の①の収集先にあっては、別添2-2の確認基準を満たした状態で輸送すること。

② (1)の②の収集先にあっては、別添2-1の基準を満たした状態で輸送すること。

(3) 原料受入時の品質管理・記録

原料受入時に豚血粉等原料以外の動物質原料が混入していないことを、血液供給管理票又は肉骨粉等供給管理票の記載内容、供給された原料の内容、数量、分別流通の状況等により確認し、法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。確認した血液供給管理票、肉骨粉等供給管理票又は帳簿は、8年間保存すること。

2 製造に係る基準

(1) 製造方法

確認を受ける豚血粉等の製造工程は、1の要件を満たす原料以外の原料を用いる製造工程から完全に分離するとともに、1の要件を満たす原料以外のものが混入しないようにすること。

(2) 製造記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

3 製品出荷に係る基準

(1) 出荷先の確認

豚血粉等の出荷に当たっては、出荷先の当該豚血粉等を原料とする飼料の製造工程が、馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料の製造工程又は別添2-1、3-1(馬に由来する場合は4-1)、6-1、7-1、9-1若しくは10-1による農林水産大臣の確認を受けた製造工程であることを確認すること。

(2) 出荷工程

豚血粉等の出荷に当たっては、1の要件を満たす豚血粉等原料以外の原料から製造されたものが混入しないようにし、新品の包装容器を用いて包装すること。

(3) 肉骨粉等供給管理票

豚血粉等の出荷に当たっては、別記様式第8号により肉骨粉等供給管理票を作成し、製品の輸送時に添付すること。また、製品の出荷後、豚血粉等製造業者は、当該豚血粉等が最終荷受者に確実に入荷したことを遅滞なく確認するとともに、最終荷受者から回付された肉骨粉等供給管理票を8年間保存すること。

(4) 出荷記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

4 製品輸送に係る基準

確認を受けた豚血粉等以外の動物性たん白質等を入れた容器と混載する場合は、輸送容器に蓋をする等対策を講じること。

5 製造・品質管理者

製造・品質管理者を設置し、原料の受入から製品の輸送までの業務について、管理基準及び作業手順を整備し、本基準に適合していることを定期的に確認するとともに、製品の品質について実地に管理すること。

また、製造・品質管理の実施状況を記録し、8年間保存すること。

6 成分規格

(1) 病原微生物に汚染されていないこと。

(2) 他の動物種の血液、血しょうが含まれていないこと。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添2-2

豚(又は馬)に由来する血粉及び血しょうたん白質製造業者による原料収集先の確認基準

1 原料収集先について

ア 豚(いのししを含む。)(又は馬)に由来する血粉等の原料となる血液(以下「豚血粉等原料」という。)の採取対象動物は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項に規定すると畜検査員による生前検査を受け、食用に供するためにと畜が認められた豚(いのししにあっては、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定に基づく都道府県知事の許可を受けて食肉処理業を営む者が野生鳥獣の解体処理を行う施設(以下「獣肉処理施設」という。)において、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)(平成26年11月14日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づき適切な衛生管理が行われたもの)(又は馬)であること。

イ 豚血粉等原料の採取方法は、解体を行う前に血液以外の組織が混入しないよう回収した上で専用の処理施設に直ちに搬送し、専用タンクに保管すること。

2 豚血粉等原料の輸送

豚血粉等原料の輸送に当たっては、専用容器を用い血液供給管理票が添付されていること。豚血粉等原料の輸送容器に対しては、豚原料血液以外のものが混入しないよう対策を講じること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添3-1

豚肉骨粉等の製造基準

1 原料受入に係る基準

(1) 収集先

豚(いのししを含む。)に由来する肉骨粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉(以下「豚肉骨粉等」という。)の製造に用いる原料は、次の①から③までのいずれかに該当するものに限る。

① 別添3-2の確認基準の要件を満たす原料収集先からの原料であって別記様式第9号による原料供給管理票が添付されたもの。

② 農場若しくは狩猟者から直接出荷されたもの。

なお、農場から収集する原料は、解体処理されていない豚又は分娩後に子宮から排出された豚の胎盤(以下「豚胎盤」という。)であって、これら以外の動物に由来するものの混入がないことが目視で確認できる状態であるものに限る。

また、狩猟者から収集する原料は、いのしし以外の動物の混入がないことが目視で確認できる状態であるものに限る。

③ 別添2-1又は3-1の基準を満たす施設から受け入れたものであって、別記様式第8号の肉骨粉等供給管理票が添付されたもの。

(2) 原料の輸送

原料の輸送に当たっては、(1)の収集先に応じて設定する次の要件を満たすこと。

① (1)の①の収集先にあっては、別添3-2の確認基準を満たした状態で輸送すること。

② (1)の②の収集先のうち、農場から解体処理をされていない豚又は豚胎盤を輸送するに当たっては、豚以外の動物に由来する血液その他のたん白質が混入しないように専用の輸送容器を用いるか、輸送前に洗浄を十分に行い、狩猟者から直接出荷されたいのししを輸送するに当たっては、いのしし以外の動物に由来する血液その他のたん白質が混入しないように専用の輸送容器を用いること。

③ (1)の③の収集先にあっては、別添2-1又は3-1の基準を満たした状態で輸送すること。

(3) 原料受入時の品質管理・記録

原料受入時に受入原料に豚(いのししを含む。)以外の動物由来の原料が混入していないことを、原料供給管理票又は肉骨粉等供給管理票の記載内容、供給された原料の内容、数量、分別流通の状況等により確認すること。また、原料供給管理票が添付されていない原料については、その原料が解体処理されていない豚又は豚胎盤である場合にあっては、豚由来以外の原料の混入がないことが、いのししである場合にあっては、いのしし以外の動物の混入がないことがそれぞれ目視で確認できる状態であることを確認し、帳簿に記載すること。原料受入時の記録は、法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、保存すること。確認した原料供給管理票、肉骨粉等供給管理票又は帳簿は、8年間保存すること。

(4) 原料収集先との契約

原料収集先等原料収集にかかわる者とア及びイを内容とする契約を締結すること。

また、原料収集先において、当該契約内容が確実に履行されていることについて確認すること。

ア 原料収集先等は、別添3-2の確認基準を満たすこと。

イ 原料収集先等は、申請に係る製造業者が締結した契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該実施状況確認のために農林水産省の職員又はセンターの職員が当該製造業者に同行できることを認めること。

2 製造に係る基準

(1) 製造方法

確認を受ける豚肉骨粉等の製造工程は、1の要件を満たす原料以外の原料を用いる製造工程と完全に分離するとともに、1の要件を満たす原料以外のものが混入しないようにすること。

さらに、製造に用いる器材は専用化すること。

(2) 製造記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

3 製品出荷に係る基準

(1) 出荷先の確認

豚肉骨粉等の出荷に当たっては、出荷先の当該豚肉骨粉等を原料とする飼料の製造工程が、馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料の製造工程又は別添3-1、6-1若しくは10-1による農林水産大臣の確認を受けた製造工程であることを確認すること。

(2) 出荷工程

豚肉骨粉等の出荷に当たっては、1の要件を満たす原料以外から製造された動物由来たん白質が混入しないようにすること。

(3) 肉骨粉等供給管理票

豚肉骨粉等の出荷に当たっては、別記様式第8号により肉骨粉等供給管理票を作成し、製品の輸送時に添付すること。また、製品の出荷後、豚肉骨粉等の製造業者は、当該肉骨粉等が最終荷受者に確実に入荷したことを遅滞なく確認するとともに、最終荷受者から回付された肉骨粉等供給管理票を8年間保存すること。

(4) 出荷記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

4 製品輸送に係る基準

豚肉骨粉等の製品の輸送に当たっては、専用の容器で確認済飼料のみを輸送すること。

5 製造・品質管理者

製造・品質管理者を設置し、原料の受入から製品の輸送までの業務について、管理基準及び作業手順を整備し、本基準に適合していることを定期的に確認するとともに、原料・製品の品質について実地に管理・検査すること。

また、製造・品質管理の実施状況を記録し、8年間保存すること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添3-2

豚肉骨粉等製造業者による原料収集先の確認基準

1 原料収集先について

(1) と畜場(いのししを解体処理する獣肉処理施設を含む。)

ア 豚(いのししを含む。以下同じ。)に由来する肉骨粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉の原料とする豚に由来する副産物(以下「豚原料」という。)は、豚由来以外の畜産物等の動物質原料と分別されていること。

イ 豚のと畜から枝肉になるまでの豚原料が排出される処理工程(以下「豚処理工程」という。)は、豚以外の家畜を処理する工程と壁で仕切る等混入防止対策を施した区域(以下「混入防止区域」という。)を設定すること。

なお、全ての豚処理工程を豚以外の家畜を処理する工程と壁で仕切る等が困難な場合にあっては、一部の豚処理工程について、壁で仕切る等の混入防止対策を施し、混入防止区域に設定すること。

また、豚処理工程の作業に当たっては、豚専用の器具を用いること。

ウ 豚原料は、専用の保管容器に保存するとともに、豚原料以外が混入しないよう分別され、保管されていること。

なお、一部の豚処理工程を混入防止区域とした場合にあっては、豚原料に混入防止区域以外から排出される副産物が混入しないよう分別され、保管されていること。

エ 混入防止区域の作業は、豚専用の作業着や靴等を着用した作業員が行うこと。豚以外の家畜等を処理する作業員は、混入防止区域に立ち入らないこと。

なお、一部の豚処理工程を混入防止区域とした場合にあっては、豚処理工程の作業員が混入防止区域に立ち入る際に、作業着や靴等を洗浄すること。

オ 豚原料に豚原料以外が混入しないための作業マニュアルが備え付けられていること。

カ 豚原料の出荷に当たっては、豚原料以外が混入していないことをクの確認責任者が確認した上で、別記様式9号により原料供給管理票が発行されること。

キ 豚原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。

なお、豚原料を入れる容器は、豚原料が入っている旨が明示された専用容器を用いること。豚原料と豚原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、豚原料以外の動物由来たん白質が混入しないよう蓋をした容器を用いること。

ク アからキまでの要件を満たしていることを確認する確認責任者を設置し、これらの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

ケ アからクまでが確実に実施されている豚原料を出荷すること。

(2) カット場等

カット場等とは、肉等のカット、ミンチ等の処理を行う食品工場( いのししをカット、ミンチ等まで処理する獣肉処理施設を含む。)をいう。

ア と畜場等から輸送される豚の枝肉又は枝肉以外の可食部(頭部、足部、骨及び内臓をいう。)は、豚の枝肉又は枝肉以外の可食部(以下「枝肉等」という。)のみを輸送容器に入れて輸送されたものであること。豚の枝肉等の輸送容器は、専用容器を用いるか、豚の枝肉等を輸送する前に洗浄を行い、輸送容器内に付着した豚以外の血液等を十分に落とした容器を用いること。

なお、カット場等から輸送されるカットされた豚肉等(骨を含む。以下「豚カット肉等」という。)は、豚カット肉等の工程が全ての段階において壁等で仕切られた施設から製造されたものであり、豚カット肉等のみを専用容器に入れて輸送されたものであること。

イ 豚の枝肉等及び豚カット肉等の保管から豚原料が生じるカット等の工程までは、豚以外の枝肉等及び豚カット肉等を扱う工程と壁で仕切る等、混入防止区域を設定すること。

カット等の工程の作業には、豚専用の器具を用いること。

ウ 豚原料は、専用の保管容器に保存するとともに、豚原料以外が混入しないよう分別され、保管されていること。

エ 混入防止区域の作業は、豚専用の作業着や靴等を着用した作業員が行うこと。豚以外の家畜等を処理する作業員は、混入防止区域に立ち入らないこと。

オ 豚原料に豚原料以外が混入しないための作業マニュアルが備え付けられていること。

カ 豚原料の出荷に当たっては、豚原料以外が混入していないことをクの確認責任者が確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。

キ 豚原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。なお、豚原料を入れる容器は、豚原料が入っている旨が明示された専用容器を用いること。豚原料と豚原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、豚原料以外の血液等動物由来たん白質が混入しないよう蓋をした容器を用いること。

ク アからキまでの要件を満たしていることを確認する確認責任者を設置し、これらの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

ケ アからクまでが確実に実施されている豚原料を出荷すること。

(3) 食品加工工場

食品加工工場とは、豚カット肉等を主たる原材料とする加工食品を製造する食品工場をいう。

ア 豚カット肉等を主たる原材料とする加工食品の製造過程において発生する残さ( 以下「豚加工食品残さ」という。) は、当該加工食品を製造する工場又は施設において、牛、めん羊、山羊若しくは鹿に由来する肉、骨その他のたん白質を含む食品の取扱いがないこと又は豚加工食品残さに混入しないよう完全に分離された工程で取り扱われていることが第3により確認されたものを豚原料とすること。

イ 豚原料たる豚加工食品残さは、豚由来の肉、骨等を主体(動物質のものがおおむね5割以上)とするものであること。

ウ 豚原料は、専用の保管容器に保存するとともに、豚原料以外が混入しないよう分別され、保管されていること。

エ 豚原料の出荷に当たっては、豚原料以外が混入していないことを確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。

オ 豚原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。なお、豚原料を入れる容器は、豚原料が入っている旨が明示された専用容器を用いること。豚原料と豚原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、豚原料以外の血液等動物由来たん白質が混入しないよう蓋をした容器を用いること。

カ アからオまでの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

キ アからカまでが確実に実施されている豚原料を出荷すること。

2 豚原料の輸送

(1) 豚原料の輸送に当たっては、豚原料が入っている旨が明示された専用容器を用い、豚原料以外の動物性たん白質等が混入しないように輸送されていること。

(2) 豚原料と豚原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、豚原料以外の動物性たん白質等が混入しないように専用の蓋をした容器を用いること。

(3) 輸送容器には、原料供給管理票が添付されていること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添4-1

馬に由来する肉骨粉、加水分解たん白質又は蒸製骨粉の製造基準

1 原料受入に係る基準

(1) 収集先

馬に由来する肉骨粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉( 以下「馬肉骨粉等」という。) の製造に用いる原料は、次の①から③までのいずれかに該当するものに限る。

① 別添4-2の確認基準の要件を満たす原料収集先からの原料であって、別記様式第9号による原料供給管理票が添付されたもの。

② 農場から直接出荷されたもの。

なお、農場から収集する原料は、解体処理されていない馬又は分娩後に子宮から排出された馬の胎盤であって、これら以外の動物に由来するものの混入がないことが目視で確認できる状態であるものに限る。

③ 別添2-1又は4-1の基準を満たす施設から受け入れたものであって、別記様式第8号の肉骨粉等供給管理票が添付されたもの。

(2) 原料の輸送

原料の輸送に当たっては、(1)の収集先に応じて設定する次の要件を満たすこと。

① (1)の①の収集先にあっては、別添4-2の確認基準を満たした状態で輸送すること。

② (1)の②の収集先にあっては、馬以外の動物に由来する血液その他のたん白質が混入しないように、専用の輸送容器を用いるか、輸送前に洗浄を十分に行うこと。

③ (1)の③の収集先にあっては、別添2-1又は4-1の基準を満たした状態で輸送すること。

(3) 原料受入時の品質管理・記録

原料受入時に受入原料に馬以外の動物質原料が混入していないことを、原料供給管理票又は肉骨粉等供給管理票の記載内容、供給された原料の内容、数量、分別流通の状況等により確認すること。また、原料供給管理票が添付されていない原料については、馬由来以外の原料の混入がないことを確認し、帳簿に記載すること。原料受入時の記録は、法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、保存すること。確認した原料供給管理票、肉骨粉等供給管理票又は帳簿は、8年間保存すること。

(4) 原料収集先との契約

原料収集先等原料収集に関わる者とア及びイを内容とする契約を締結すること。

また、原料収集先等において、当該契約内容が確実に履行されていることについて確認すること。

ア 原料収集先等は、別添4-2の確認基準を満たすこと。

イ 原料収集先等は、申請に係る製造業者が締結した契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該実施状況確認のために農林水産省の職員又はセンターの職員が当該製造業者に同行できることを認めること。

2 製造に係る基準

(1) 製造方法

確認を受ける馬肉骨粉等の製造工程は、1の要件を満たす原料以外の原料を用いる製造工程と完全に分離するとともに、1の要件を満たす原料以外のものが混入しないようにすること。

さらに、製造に用いる器材は専用化すること。

(2) 製造記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

3 製品出荷に係る基準

(1) 出荷先の確認

馬肉骨粉等の出荷に当たっては、出荷先の当該馬肉骨粉等を原料とする飼料の製造工程が、馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料の製造工程又は別添4-1、6-1若しくは10-1による農林水産大臣の確認を受けた製造工程であることを確認すること。

(2) 出荷工程

馬肉骨粉等の出荷に当たっては、1の要件を満たす原料以外から製造された動物由来たん白質が混入しないようにすること。

(3) 肉骨粉等供給管理票

馬肉骨粉等の出荷に当たっては、別記様式第8号により肉骨粉等供給管理票を作成し、製品の輸送時に添付すること。また、製品の出荷後、馬肉骨粉等の製造業者は、当該肉骨粉等が最終荷受者に確実に入荷したことを遅滞なく確認するとともに、最終荷受者から回付された肉骨粉等供給管理票を8年間保存すること。

(4) 出荷記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

4 製品輸送に係る基準

馬肉骨粉等の製品の輸送に当たっては、専用の容器で確認済飼料のみを輸送すること。

5 製造・品質管理者

製造・品質管理者を設置し、原料の受入から製品の輸送までの業務について、管理基準及び作業手順を整備し、本基準に適合していることを定期的に確認するとともに、原料・製品の品質について実地に管理・検査すること。

また、製造・品質管理の実施状況を記録し、8年間保存すること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添4-2

馬肉骨粉等製造業者による原料収集先の確認基準

1 原料収集先について

(1)と畜場

ア 馬に由来する肉骨粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉の原料とする馬に由来する副産物( 以下「馬原料」という。) は、馬由来以外の畜産物等の動物質原料と分別されていること。

イ 馬のと畜から枝肉になるまでの馬原料が排出される処理工程( 以下「馬処理工程」という。) は、馬以外の家畜を処理する工程と壁で仕切る等混入防止対策を施した区域( 以下「混入防止区域」という。)を設定すること。

なお、全ての馬処理工程を馬以外の家畜を処理する工程と壁で仕切る等が困難な場合にあっては、一部の馬処理工程について、壁で仕切る等の混入防止対策を施し、混入防止区域に設定すること。

また、馬処理工程の作業に当たっては、馬専用の器具を用いること。

ウ 馬原料は、専用の保管容器に保存するとともに、馬原料以外が混入しないよう分別され、保管されていること。

なお、一部の馬処理工程を混入防止区域とした場合にあっては、馬原料に混入防止区域以外から排出される副産物が混入しないよう分別され、保管されていること。

エ 混入防止区域の作業は、馬専用の作業着や靴等を着用した作業員が行うこと。馬以外の家畜等を処理する作業員は、混入防止区域に立ち入らないこと。

なお、一部の馬処理工程を混入防止区域とした場合にあっては、馬処理工程の作業員が混入防止区域に立ち入る際に、作業着や靴等を洗浄すること。

オ 馬原料に馬原料以外が混入しないための作業マニュアルが備え付けられていること。

カ 馬原料の出荷に当たっては、馬原料以外が混入していないことをクの確認責任者が確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。

キ 馬原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。なお、馬原料を入れる容器は、馬原料が入っている旨が明示された専用容器を用いること。馬原料と馬原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、馬原料以外の動物由来たん白質が混入しないよう蓋をした容器を用いること。

ク アからキまでの要件を満たしていることを確認する確認責任者を設置し、これらの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

ケ アからクまでが確実に実施されている馬原料を出荷すること。

(2) カット場等

カット場等とは、肉等のカット、ミンチ等の処理を行う食品工場をいう。

ア と畜場等から輸送される馬の枝肉又は枝肉以外の可食部( 頭部、足部、骨及び内臓をいう。) は、馬の枝肉又は枝肉以外の可食部( 以下「枝肉等」という。) のみを輸送容器に入れて輸送されたものであること。馬の枝肉等の輸送容器は、専用容器を用いるか、馬の枝肉等を輸送する前に洗浄を行い、輸送容器内に付着した馬以外の血液等を十分に落とした容器を用いること。

なお、カット場等から輸送されるカットされた馬肉等( 骨を含む。以下「馬カット肉等」という。)は、馬カット肉等の工程が全ての段階において壁等で仕切られた施設から製造されたものであり、馬カット肉等のみを専用容器に入れて輸送されたものであること。

イ 馬の枝肉等及び馬カット肉等の保管から馬原料が生じるカット等の工程までは、馬以外の枝肉等及び馬カット肉等を扱う工程と壁で仕切る等、混入防止区域を設定すること。

カット等の工程の作業には、馬専用の器具を用いること。

ウ 馬原料は、専用の保管容器に保存するとともに、馬原料以外が混入しないよう分別され、保管されていること。

エ 混入防止区域の作業は、馬専用の作業着や靴等を着用した作業員が行うこと。馬以外の家畜等を処理する作業員は、混入防止区域に立ち入らないこと。

オ 馬原料に馬原料以外が混入しないための作業マニュアルが備え付けられていること。

カ 馬原料の出荷に当たっては、馬原料以外が混入していないことをクの確認責任者が確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。

キ 馬原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。なお、馬原料を入れる容器は、馬原料が入っている旨が明示された専用容器を用いること。馬原料と馬原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、馬原料以外の血液等動物由来たん白質が混入しないよう蓋をした容器を用いること。

ク アからキまでの要件を満たしていることを確認する確認責任者を設置し、これらの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

ケ アからクまでが確実に実施されている馬原料を出荷すること。

(3) 食品加工工場

食品加工工場とは、馬カット肉等を主たる原材料とする加工食品を製造する食品工場をいう。

ア 馬カット肉等を主たる原材料とする加工食品の製造過程において発生する残さ( 以下「馬加工食品残さ」という。)は、当該加工食品を製造する工場又は施設において、牛、めん羊、山羊若しくは鹿に由来する肉、骨その他のたん白質を含む食品の取扱いがないこと又は馬加工食品残さに混入しないよう完全に分離された工程で取り扱われていることが第3により確認されたものを馬原料とすること。

イ 馬原料たる馬加工食品残さは、馬由来の肉、骨等を主体(動物質のものがおおむね5割以上)とするものであること。

ウ 馬原料は、専用の保管容器に保存するとともに、馬原料以外が混入しないよう分別され、保管されていること。

エ 馬原料の出荷に当たっては、馬原料以外が混入していないことを確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。

オ 馬原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。なお、馬原料を入れる容器は、馬原料が入っている旨が明示された専用容器を用いること。馬原料と馬原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、馬原料以外の血液等動物由来たん白質が混入しないよう蓋をした容器を用いること。

カ アからオまでの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

キ アからカまでが確実に実施されている馬原料を出荷すること。

2 馬原料の輸送

(1) 馬原料の輸送に当たっては、馬原料が入っている旨が明示された専用容器を用い、馬原料以外の動物性たん白質等が混入しないように輸送されていること。

(2) 馬原料と馬原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、馬原料以外の動物性たん白質等が混入しないように専用の蓋をした容器を用いること。

(3) 輸送容器には、原料供給管理票が添付されていること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添5-1

チキンミール、フェザーミール並びに家きんに由来する血粉、血しょうたん白質、加水分解たん白質及び蒸製骨粉の製造基準

1 原料受入に係る基準

(1) 収集先

チキンミール、フェザーミール並びに家きんに由来する血粉、血しょうたん白質、加水分解たん白質及び蒸製骨粉(以下「チキンミール等」という。)の製造に用いる原料(以下「家きん原料」という。)は、次の①から④までのいずれかに該当するものに限る。

① 食鳥処理場から収集されるもの。

② (4)のア及びイの契約を締結した別添5-2に掲げる原料収集先から収集されるもの。

③ 家きんを飼養する農場から収集されるもの。

なお、農場から収集する原料は、解体処理されていない家きんであって、家きん以外の動物の混入がないことが目視で確認できる状態であるものに限る。

④ 別添5-1の基準を満たす施設から受け入れたものであって、別記様式第8号の肉骨粉等供給管理票が添付されたもの。

(2) 原料の輸送

原料の輸送に当たっては、(1)の収集先に応じて設定する次の要件を満たすこと。

① (1)の①の収集先にあっては、専用容器を用いて家きん以外の動物に由来する血液その他のたん白質が混入しないよう輸送すること。

② (1)の②の収集先にあっては、別添5-2の確認基準を満たした状態で輸送すること。

③ (1)の③の収集先にあっては、家きん以外の動物に由来する血液その他のたん白質が混入しないように専用の輸送容器を用いるか輸送前に洗浄を十分に行うこと。

④ (1)の④の収集先にあっては、別添5-1の基準を満たした状態で輸送すること。

(3) 原料受入時の記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

(4) 原料収集先との契約

別添5-2に掲げる原料収集先等原料収集に関わる者とア及びイを内容とする契約を締結すること。

ア 原料収集先は、別添5-2の確認基準を満たすこと。

イ 原料収集先等は、契約を締結したチキンミール等の製造業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該実施状況の確認のために農林水産省の職員又はセンターの職員が当該製造業者に同行できることを認めること。

2 製造に係る基準

(1) 製造方法

確認を受けるチキンミール等の製造工程は、1の要件を満たす原料以外の原料を用いる製造工程と完全に分離するとともに、1の要件を満たす原料以外から製造された動物由来たん白質が混入しないようにすること。

(2) 製造記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

3 製品出荷に係る基準

(1) 出荷先の確認

チキンミール等の出荷に当たっては、出荷先の当該チキンミール等を原料とする飼料の製造工程が、馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料の製造工程又は別添5-1、6-1、7-1、9-1若しくは10-1による農林水産大臣の確認を受けた製造工程であることを確認すること。

(2) 出荷工程

チキンミール等の出荷に当たっては、1の要件を満たす原料以外から製造された動物由来たん白質が混入しないようにすること。

(3) 肉骨粉等供給管理票

チキンミール等の出荷に当たっては、別記様式第8号により肉骨粉等供給管理票を作成し、製品の輸送時に添付すること。また、製品の出荷後、チキンミール等の製造業者は、当該チキンミール等が最終荷受者に確実に入荷したことを遅滞なく確認するとともに、最終荷受者から回付された肉骨粉等供給管理票を8年間保存すること。

(4) 出荷記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

4 製品輸送に係る基準

チキンミール等の製品の輸送に当たっては、専用容器で確認済飼料のみを輸送すること。容器の専用化が行えない場合は、容器の洗浄を徹底した上で確認済飼料のみを輸送すること。

5 製造管理者

製造管理者を設置し、原料の受入から製品の輸送までの業務について、管理基準及び作業手順を整備し、本基準に適合していることを、実地に管理すること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添5-2

チキンミール等製造業者による原料収集先の確認基準

1 家きんカット場等

家きんカット場等とは、家きん肉等のカット、ミンチ等の処理を行う食品工場をいう。

(1) 家きんカット場等は、家きん以外の動物に由来する血液その他のたん白質を受け入れないこと。

(2) 家きん原料の輸送に当たっては、家きん以外の動物に由来する血液その他のたん白質が混入しないよう専用容器を用いること。

2 食品加工工場

食品加工工場とは、家きんを主たる原材料とする加工食品を製造する食品工場をいう。

(1) 家きん肉等を主たる原材料とする加工食品の製造過程において発生する残さ(以下「家きん加工食品残さ」という。)は、当該加工食品を製造する工場又は施設において、牛、めん羊、山羊若しくは鹿に由来する肉、骨その他のたん白質を含む食品の取扱いがないこと又は家きん加工食品残さに混入しないよう完全に分離された工程で取り扱われていることが第3により確認されたものを、家きん原料とすること。

(2) 家きん原料たる家きん加工食品残さは、家きん由来の肉、骨等を主体(動物質のものがおおむね5割以上)とするものであること。

(3) 家きん原料は、専用の保管容器に保存するとともに、家きん原料以外が混入しないよう分別され、保管されていること。

(4) 家きん原料の出荷に当たっては、家きん原料以外が混入していないことを確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。

(5) 家きん原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。なお、家きん原料を入れる容器は、家きん原料が入っている旨が明示された専用容器を用いること。

(6) (1)から(5)までの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

(7) (1)から(6)までが確実に実施されている家きん原料を出荷すること。

(8) 家きん原料の輸送に当たっては、家きん原料が入っている旨が明示された専用容器を用い、家きん原料以外の動物性たん白質等が混入しないように輸送されていること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添6-1

豚、馬又は家きんに由来する原料を混合して製造された肉骨粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉の製造基準

1 原料受入に係る基準

(1) 収集先

豚( いのししを含む。)、馬又は家きんに由来する原料を混合して製造された肉骨粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉( 以下「原料混合肉骨粉等」という。)の製造に用いる豚( いのししを含む。)、馬又は家きんに由来する原料( 以下「豚・馬・家きん原料」という。)は、次の①から③までのいずれかに該当するものに限る。

① 別添6-2の確認基準を満たす原料収集先から受入れた豚・馬・家きん原料であって別記様式第9号の原料供給管理票が添付されたもの

② 農場から直接出荷される解体処理されていない豚若しくは分娩後に子宮から排出された豚の胎盤(以下「豚胎盤」という。)、農場から直接出荷される解体処理されていない馬若しくは分娩後に子宮から排出された馬の胎盤(以下「馬胎盤」という。)若しくは農場から直接出荷される解体処理されていない家きん又は狩猟者から直接出荷されるいのししであって、これら以外の動物又は動物に由来するものの混入がないことを目視で確認できる状態であるもの

③ 別添2-1、3-1、4-1、5-1、6-1又は7-1の基準を満たす施設から受け入れたものであって、別記様式第8号の肉骨粉等供給管理票が添付されたもの

(2) 原料の輸送

原料混合肉骨粉等の製造業者は、原料収集先から豚・馬・家きん原料を輸送するに当たっては、次の①から③までのいずれかの要件を満たすこと。

① (1)の①の収集先にあっては、別添6-2の確認基準を満たした状態で輸送すること。

② (1)の②の収集先にあっては、豚( いのししを含む。)、馬又は家きん以外の動物の混入がないことが目視で確認できる状態で輸送すること。輸送容器は輸送原料以外の動物に由来する血液その他のたん白質が混入しないように、豚、馬及び家きんにあっては、専用容器を用いるか輸送前に洗浄を十分に行い、いのししにあっては専用容器を用いること。

③ (1)の③の収集先にあっては、別添2-1、3-1、4-1、5-1、6-1又は7-1の基準を満たした状態で輸送すること。

(3) 原料受入時の品質管理・記録

原料混合肉骨粉等の製造業者は、豚・馬・家きん原料受入時に、豚(いのししを含む。)、馬又は家きん由来以外の動物由来たん白質原料が混入していないことを、原料供給管理票又は肉骨粉等供給管理票の記載内容、供給された原料の内容、数量、分別流通の状況等により確認すること。また、原料供給管理票又は肉骨粉等供給管理票が添付されていない原料については、解体処理されていない豚若しくは豚胎盤、馬若しくは馬胎盤又は家きんである場合にあっては、豚、馬又は家きん由来以外の原料の混入がないことを、狩猟者から直接出荷されるいのししである場合にあっては、いのしし以外の動物の混入がないことをそれぞれ確認し、帳簿に記載すること。原料受入時の記録は、法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、保存すること。確認した原料供給管理票、肉骨粉等供給管理票又は帳簿は、8年間保存すること。

(4) 原料収集先との契約

原料混合肉骨粉等の製造業者は、(1)の①の原料収集先等原料収集に関わる者と次のア及びイに定める事項を内容とする契約を締結すること。

また、原料混合肉骨粉等の製造業者は、当該契約内容が原料収集先において、当該契約内容が確実に履行されていることについて確認すること。

ア 豚・馬・家きん原料の収集先等は、別添6-2の確認基準を満たすこと。

イ 豚・馬・家きん原料の収集先等は、契約を締結した原料混合肉骨粉等の製造業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該実施状況の確認のために農林水産省の職員又はセンターの職員が当該製造業者に同行できることを認めること。

2 製造に係る基準

(1) 製造方法

確認を受ける原料混合肉骨粉等の製造工程は、1の要件を満たす原料以外の原料を用いる製造工程と完全に分離するとともに、1の要件を満たす原料以外のものが混入しないようにすること。

さらに、製造に用いる器材は専用化すること。

(2) 製造記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

3 製品出荷に係る基準

(1) 出荷先の確認

原料混合肉骨粉等の出荷に当たっては、出荷先の当該原料混合肉骨粉等を原料とする飼料の製造工程が、馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料の製造工程又は別添6-1若しくは10-1による農林水産大臣の確認を受けた製造工程であることを確認すること。

(2) 出荷工程

原料混合肉骨粉等の出荷に当たっては、1の要件を満たす原料以外から製造された動物由来たん白質が混入しないようにすること。

(3) 肉骨粉等供給管理票

原料混合肉骨粉等の出荷に当たっては、別記様式第8号により肉骨粉等供給管理票を作成し、製品の輸送時に添付すること。また、製品の出荷後、原料混合肉骨粉等の製造業者は、当該肉骨粉等が最終荷受者に確実に入荷したことを遅滞なく確認するとともに、最終荷受者から回付された肉骨粉等供給管理票を8年間保存すること。

(4) 出荷記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

4 製品輸送に係る基準

原料混合肉骨粉等の製品の輸送に当たっては、専用の輸送容器で確認済飼料のみを輸送すること。

5 製造・品質管理者

製造・品質管理者を設置し、原料の受入から製品の輸送までの業務について、管理基準及び作業手順を整備し、本基準に適合していることを定期的に確認するとともに、原料・製品の品質について実地に管理・検査すること。

また、製造・品質管理の実施状況を記録し、8年間保存すること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添6-2

原料混合肉骨粉等製造業者による原料収集先の確認基準

1 原料収集先について

(1)と畜場(いのししを解体処理する獣肉処理施設を含む。)

ア 原料混合肉骨粉等の原料とする豚(いのししを含む。)又は馬に由来する副産物(以下「豚・馬原料」という。)は、豚及び馬由来以外の畜産物等の動物質原料と分別されていること。

イ 豚及び馬のと畜から枝肉になるまでの豚・馬原料が排出される処理工程(以下「豚・馬処理工程」という。) は、豚及び馬以外の家畜を処理する工程と壁で仕切る等混入防止対策を施した区域(以下「混入防止区域」という。)を設定すること。

なお、全ての豚・馬処理工程を豚及び馬以外の家畜を処理する工程と壁で仕切る等が困難な場合にあっては、一部の豚・馬処理工程について、壁で仕切る等の混入防止対策を施し、混入防止区域に設定すること。

また、豚・馬処理工程の作業に当たっては、豚及び馬専用の器具を用いること。

ウ 豚・馬原料は、専用の保管容器に保存するとともに、豚・馬原料以外が混入しないよう分別され、保管されていること。

なお、一部の豚・馬処理工程を混入防止区域とした場合にあっては、豚・馬原料に混入防止区域以外から排出される副産物が混入しないよう分別され、保管されていること。

エ 混入防止区域の作業は、豚及び馬専用の作業着や靴等を着用した作業員が行うこと。豚及び馬以外の家畜等を処理する作業員は、混入防止区域に立ち入らないこと。

なお、一部の豚・馬処理工程を混入防止区域とした場合にあっては、豚及び馬の作業員が混入防止区域に立ち入る際に、作業着や靴等を洗浄すること。

オ 豚・馬原料に豚・馬原料以外が混入しないための作業マニュアルが備え付けられていること。

カ 豚・馬原料の出荷に当たっては、豚・馬原料以外が混入していないことをクの確認責任者が確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。

キ 豚・馬原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。なお、豚・馬原料を入れる容器は、豚・馬原料が入っている旨が明示された専用容器を用いること。豚・馬原料と豚・馬原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、豚・馬原料以外の動物由来たん白質が混入しないよう蓋をした容器を用いること。

ク アからキまでの要件を満たしていることを確認する確認責任者を設置し、これらの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

ケ アからクまでが確実に実施されている豚原料を出荷すること。

(2)食鳥処理場

ア 原料混合肉骨粉等の原料とする家きんに由来する副産物(以下「家きん原料」という。)の出荷に当たっては、家きん原料以外が混入していないことをウの確認責任者が確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。

イ 家きん原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。

なお、家きん原料を入れる容器は、家きん原料が入っている旨が明示された専用容器を用いること。

また、家きん原料と家きん原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、家きん原料以外の血液等動物由来たん白質が混入しないよう蓋をした容器を用いること。

ウ ア及びイの要件を満たしていることを確認する確認責任者を設置し、これらの要件が確実に実施されていることを確認すること。

(3) カット場等

ア と畜場等から輸送される豚及び馬の枝肉又は枝肉以外の可食部(頭部、足部、骨及び内臓をいう。)は、豚及び馬の枝肉又は枝肉以外の可食部(以下「枝肉等」という。)のみを輸送容器に入れて輸送されたものであること。豚及び馬の枝肉等の輸送容器は、専用容器を用いるか、豚及び馬の枝肉等を輸送する前に洗浄を行い、輸送容器内に付着した豚及び馬以外の血液等を十分に落とした容器を用いること。

なお、食鳥処理場、カット場等から輸送されるカット等された豚肉、馬肉及び家きん肉等(骨を含む。以下「豚・馬・家きんカット肉等」という。)は、豚・馬・家きんカット肉等の工程が全ての段階において壁等で仕切られた施設から製造されたものであり、豚・馬・家きんカット肉等のみを専用容器に入れて輸送されたものであること。

イ 豚及び馬の枝肉等並びに豚・馬・家きんカット肉等の保管から豚・馬・家きん原料が生じるカット等の工程までは、豚及び馬の枝肉等並びに豚・馬・家きんカット肉等以外の動物のカット肉等を扱う工程と壁で仕切る等、混入防止区域を設定すること。

カット等の工程の作業には、豚、馬及び家きん専用の器具を用いること。

ウ 原料混合肉骨粉の原料となる豚・馬・家きん原料は、専用の保管容器に分別して保存するとともに、豚・馬・家きん原料以外が混入しないよう分別され、保管されていること。

エ 混入防止区域の作業は、豚、馬及び家きん専用の作業着や靴等を着用した作業員が行うこと。

また、豚、馬及び家きん以外の家畜等を処理する作業員は、混入防止区域に立ち入らないこと。

オ 豚・馬・家きん原料に豚・馬・家きん原料以外が混入しないための作業マニュアルが備え付けられていること。

カ 豚・馬・家きん原料の出荷に当たっては、豚・馬・家きん原料以外が混入していないことを確認責任者が確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されていること。

キ 豚・馬・家きん原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。

なお、豚・馬・家きん原料を入れる容器は、豚・馬・家きん原料が入っている旨が明示された専用容器を用いること。

また、豚・馬・家きん原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、豚・馬・家きん原料以外の血液等動物由来たん白質が混入しないよう蓋をした容器を用いること。

ク アからキまでの要件を満たしていることを確認する確認責任者を設置し、これらの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

ケ アからクまでが確実に実施されている豚・馬・家きん原料を出荷すること。

(4) 食品加工工場

食品加工工場とは、豚・馬・家きんカット肉等を主たる原材料とする加工食品を製造する食品工場をいう。

ア 豚・馬・家きんカット肉等を主たる原材料とする加工食品の製造過程において発生する残さ(以下「豚・馬・家きん加工食品残さ」という。)は、当該加工食品を製造する工場又は施設において、牛、めん羊、山羊若しくは鹿に由来する肉、骨その他のたん白質を含む食品の取扱いがないこと又は豚・馬・家きん加工食品残さに混入しないよう完全に分離された工程で取り扱われていることが第3により確認されたものを豚・馬・家きん原料とすること。

イ 豚・馬・家きん原料たる豚・馬・家きん加工食品残さは、豚、馬又は家きん由来の肉、骨等を主体(動物質のものがおおむね5割以上)とするものであること。

ウ 豚・馬・家きん原料は、専用の保管容器に保存するとともに、豚・馬・家きん原料以外が混入しないよう分別され、保管されていること。

エ 豚・馬・家きん原料の出荷に当たっては、豚・馬・家きん原料以外が混入していないことを確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。

オ 豚・馬・家きん原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。なお、豚・馬・家きん原料を入れる容器は、豚・馬・家きん原料が入っている旨が明示された専用容器を用いること。豚・馬・家きん原料と豚・馬・家きん原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、豚・馬・家きん原料以外の血液等動物由来たん白質が混入しないよう蓋をした容器を用いること。

カ アからオまでの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

キ アからカまでが確実に実施されている豚・馬・家きん原料を出荷すること。

2 豚・馬・家きん原料の輸送

(1) 豚・馬・家きん原料の輸送に当たっては、豚・馬・家きん原料が入っている旨が明示された専用容器を用い、豚・馬・家きん原料以外の動物性たん白質等が混入しないように輸送されていること。

(2) 豚・馬・家きん原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、豚・馬・家きん原料以外の血液等動物由来たん白質が混入しないように専用の蓋をした容器を用いること。

(3) 輸送容器には、原料供給管理票が添付されていること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添7-1

豚、馬又は家きんに由来する原料を混合して製造された血粉及び血しょうたん白質の製造基準

1 原料受入に係る基準

(1) 収集先

豚(いのししを含む。以下1において同じ。)、馬又は家きんに由来する原料を混合して製造された血粉及び血しょうたん白質(以下「原料混合血粉等」という。)の製造に用いる豚、馬又は家きんに由来する原料は、次の①又は②に該当するものに限る。

① 別添7-2の確認基準を満たす原料収集先から受け入れた豚、馬又は家きんの血液であって、別記様式第7号の血液供給管理票が添付されたもの

② 別添2-1、5-1又は7-1の基準を満たす施設から受け入れた血粉又は血しょうたん白質であって、別記様式第8号の肉骨粉等供給管理票が添付されたもの

(2) 原料の輸送

原料混合血粉等の製造業者は、原料収集先から原料を輸送するに当たっては、次の①又は②の要件を満たすこと。

① (1)の①の収集先にあっては、別添7-2の確認基準を満たした状態で輸送すること。

② (1)の②の収集先にあっては、別添2-1、5-1又は7-1の基準を満たした状態で輸送すること。

(3) 原料受入時の品質管理・記録

原料混合血粉等の製造業者は、原料受入時に豚、馬又は家きん由来以外の動物由来たん白質原料が混入していないことを血液供給管理票又は肉骨粉等供給管理票の記載内容、供給された原料の内容、数量、分別流通の状況等により確認し、法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、保存すること。確認した血液供給管理票、肉骨粉等供給管理票又は帳簿は、8年間保存すること。

2 製造に係る基準

(1) 製造方法

確認を受ける原料混合血粉等の製造工程は、1の要件を満たす原料以外の原料を用いる製造工程と完全に分離するとともに、1の要件を満たす原料以外のものが混入しないようにすること。

さらに、製造に用いる器材は専用化すること。

(2) 製造記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

3 製品出荷に係る基準

(1) 出荷先の確認

原料混合血粉等の出荷に当たっては、出荷先の当該原料混合血粉等を原料とする飼料の製造工程が、馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料の製造工程又は別添6-1、7-1、9-1若しくは10-1による農林水産大臣の確認を受けた製造工程であることを確認すること。

(2) 出荷工程

原料混合血粉等の出荷に当たっては、1の要件を満たす原料以外から製造された動物由来たん白質が混入しないようにすること。

(3) 肉骨粉等供給管理票

原料混合血粉等の出荷に当たっては、別記様式第8号により肉骨粉等供給管理票を作成し、製品の輸送時に添付すること。また、製品の出荷後、原料混合血粉等の製造業者は、当該原料混合血粉等が最終荷受者に確実に入荷したことを遅滞なく確認するとともに、最終荷受者から回付された肉骨粉等供給管理票を8年間保存すること。

(4) 出荷記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

4 製品の輸送に係る基準

原料混合血粉等の製品の輸送に当たっては、専用の容器を用い、確認を受けた原料混合血粉等以外の動物性たん白質等を混載する場合は、容器に蓋をする等対策を講じること。

5 製造・品質管理者

製造・品質管理者を設置し、原料の受入から製品の輸送までの業務について、管理基準及び作業手順を整備し、本基準に適合していることを定期的に確認するとともに、原料・製品の品質について実地に管理・検査すること。

また、製造・品質管理の実施状況を記録し、8年間保存すること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添7-2

原料混合血粉等製造業者による原料収集先の確認基準

1 原料収集先について

(1) と畜場(いのししを解体処理する獣肉処理施設を含む。)

ア 豚(いのししを含む。)又は馬に由来する血粉等の原料となる血液(以下「豚等血液」という。)の採取対象動物は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項に規定すると畜検査員による生前検査を受け、食用に供するためにと畜が認められた豚(いのししにあっては、獣肉処理施設において、ガイドラインに基づき適切な衛生管理が行われたもの)又は馬であること。

イ 豚等血液の採取方法は、解体を行う前に血液以外の組織が混入しないよう回収した上で専用の処理施設に直ちに搬送し、専用タンクに保管すること。

(2) 食鳥処理場

食鳥処理場で処理された家きんの血液(以下「家きん血液」という。)であること。

2 豚等血液及び家きん血液の輸送

(1) 豚等血液及び家きん血液の輸送に当たっては、豚等血液及び家きん血液が入っている旨が明示された専用の容器を用い、豚等血液及び家きん血液以外の動物性たん白質等が混入しないように輸送されていること。

(2) 豚等血液及び家きん血液以外の動物性たん白質等を混載する場合は、豚等血液及び家きん血液以外の血液等動物性たん白質が混入しないように専用の蓋をした容器を用いること。

(3) 容器には、血液供給管理票が添付されていること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添8-1

魚介類由来たん白質の製造基準

1 原料受入に係る基準

(1) 収集先

魚粉の製造に用いる原料(以下「魚介類原料」という。)は、魚介類のみを分別して取り扱う事業場又は(4)のア及びイの契約を締結した別添8-2に掲げる原料収集先から受け入れること。また、他の製造事業場で製造された魚粉等を原料として使用するに当たっては、大臣確認を受けた魚介類由来たん白質のみ受け入れること。

(2) 原料の輸送

魚介類原料の輸送に当たっては、魚介類原料のみを取り扱う専用容器を用いるか、魚介類原料以外の動物性たん白質等が混入しないよう魚介類原料の輸送に際して容器の洗浄を行うこと。

(3) 原料受入時の品質管理・記録

原料の受入に当たっては、収集先の適否及び輸送方法の適否について確認し、記録すること。記録は、法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存するとともに、収集先の適否及び輸送方法の適否の記録に関しては、8年間保存すること。

(4) 原料収集先との契約

別添8-2に掲げる原料収集先等原料収集に関わる者とア及びイを内容とする契約を締結すること。

ア 原料収集先は、別添8-2の確認基準を満たすこと。

イ 原料収集先等は、契約を締結した魚粉等の製造業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該実施状況の確認のために農林水産省の職員又はセンターの職員が当該製造業者に同行できることを認めること。

2 製造に係る基準

(1) 製造方法

確認を受ける魚粉等の製造工程は、魚介類原料以外の動物性たん白質を用いる製造工程と完全に分離されていること。

また、製造工程中において魚介類原料以外の動物性たん白質が混入しないようにすること。

(2) 製造記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

3 製品出荷に係る基準

(1) 出荷工程

魚粉の出荷に当たっては、魚粉以外の動物性たん白質等が混入しないようにすること。

(2) 出荷記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

4 製品輸送に係る基準

魚粉の製品の輸送に当たっては、専用の容器を用いるか、当該飼料を輸送する前に容器の洗浄を徹底すること。

5 製造管理者

製造管理者を設置し、原料の受入から製品の輸送までの業務が本基準に適合していることを、実地に管理すること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添8-2

魚粉等製造業者による原料収集先の確認基準

1 原料収集先について

原料収集先とする食品加工工場とは、魚介類を主たる原材料とする加工食品を製造する食品工場をいう。

(1) 魚介類を主たる原材料とする加工食品の製造過程において発生する残さ(以下「魚介類加工食品残さ」という。)は、当該食品を製造する工場又は施設において、牛、めん羊、山羊若しくは鹿に由来する肉、骨その他のたん白質を含む食品の取扱いがないこと又は魚介類加工食品残さに混入しないよう完全に分離された工程で取り扱われていることが第3により確認されたものを、魚介類原料とすること。

(2) 魚介類原料たる魚介類加工食品残さは、魚介類由来の肉、骨等を主体(動物質のものがおおむね5割以上)とするものであること。

(3) 魚介類加工食品残さは、専用の保管容器に保存するとともに、魚介類加工食品残さ以外のものが混入しないよう分別され、保管されていること。

(4) 魚介類加工食品残さの出荷に当たっては、魚介類加工食品残さ以外のものが混入していないことを確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。ただし、鶏卵を含む魚介類のすり身のみを取り扱う事業場から、当該すり身のみに由来する魚介類加工食品残さを出荷する場合は同票の発行は要さない((5)の同票の添付についても同じ。)。

(5) 魚介類加工食品残さの出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。なお、魚介類加工食品残さを入れる容器は、魚介類加工食品残さが入っている旨が明示された専用容器を用いること。

(6) (1)から(5)までの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

(7) (1)から(6)までが確実に実施されている魚介類加工食品残さを出荷すること。

2 魚介類原料の輸送

魚介類原料の輸送に当たっては、魚介類原料のみを取り扱う専用容器を用いるか、魚介類原料以外の動物性たん白質等が混入しないよう魚介類原料の輸送に際して容器の洗浄を行うこと。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添9-1

牛血粉等の製造基準

1 原料受入に係る基準

(1) 収集先

牛血粉等の製造に用いる原料(以下「牛血粉等原料」という。)は、次の①から③までのいずれかに該当するものに限る。

① 別添2-2又は9-2の確認基準の要件を満たす原料収集先又は食鳥処理場から受け入れた原料であって、別記様式第7号の血液供給管理票が添付されたもの

② 別添2-1、5-1又は7-1の基準を満たす施設から受け入れた血粉又は血しょうたん白質であって、別記様式第8号の肉骨粉等供給管理票が添付されたもの

③ 別添9-1の基準を満たす施設から受け入れた血粉又は血しょうたん白質であって、別記様式第10号の牛肉骨粉・血粉等供給管理票が添付されたもの

(2) 原料の輸送

牛血粉等の製造業者(以下「牛血粉等製造業者」という。)は、原料収集先から牛血粉等原料を輸送するに当たっては、(1)の収集先に応じて設定する次の要件を満たすこと。

① (1)の①の収集先にあっては、別添2-2若しくは9-2の確認基準又は別添5-1の1の(2)の食鳥処理場からの原料受入に係る基準を満たした状態で輸送すること。

② (1)の②又は③の収集先にあっては、別添2-1、5-1、7-1又は9-1の基準を満たした状態で輸送すること。

(3) 原料受入時の品質管理・記録

牛血粉等製造業者は、原料受入時に牛血粉等原料以外の動物質原料が混入していないことを血液供給管理票、肉骨粉等供給管理票又は牛肉骨粉・血粉等供給管理票の記載内容、供給された牛血粉等原料の内容、数量、分別流通の状況等により確認すること。

原料受入時の記録は、法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、保存すること。確認した血液供給管理票、肉骨粉等供給管理票、牛肉骨粉・血粉等供給管理票又は帳簿は、8年間保存すること。

原料受入時の記録は、法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、保存すること。確認した血液供給管理票、肉骨粉等供給管理票、牛肉骨粉・血粉等供給管理票又は帳簿は、8年間保存すること。

(4) 原料収集先との契約

牛血粉等製造業者は、(1)の①の原料収集先等原料収集にかかわる者と次のア及びイに定める事項を内容とする契約を締結すること。

また、牛血粉等製造業者は、原料収集先等において、当該契約内容が確実に履行されていることについて確認すること。

また、牛血粉等製造業者は、原料収集先等において、当該契約内容が確実に履行されていることについて確認すること。

ア 原料収集先等は、別添2-2若しくは別添9-2の確認基準又は別添5-1の1の(2)の食鳥処理場からの原料受入に係る基準を満たすこと。

イ 原料収集先等は、契約を締結した牛血粉等製造業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、農林水産省の職員又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員が、実施状況の確認のために当該製造業者が行う調査に同行できることを認めること。

2 製造に係る基準

(1) 製造方法

牛血粉等の製造工程は、1の要件を満たす原料以外の原料を用いる製造工程と完全に分離するとともに、1の要件を満たす牛血粉等原料以外のものが混入しないようにすること。

さらに、製造に用いる器材は専用化すること。

さらに、製造に用いる器材は専用化すること。

(2) 製造記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を8年間保存すること。

3 製品出荷に係る基準

(1) 出荷先の確認

牛血粉等の出荷に当たっては、出荷先の当該牛血粉等を原料とする飼料の製造工程が別添9-1、10-1又は13による農林水産大臣の確認を受けた製造工程であることを確認すること。

(2) 出荷工程

牛血粉等の出荷に当たっては、1の要件を満たす牛血粉等原料以外の原料から製造された動物性たん白質等が混入しないようにすること。

(3) 牛肉骨粉・血粉等供給管理票

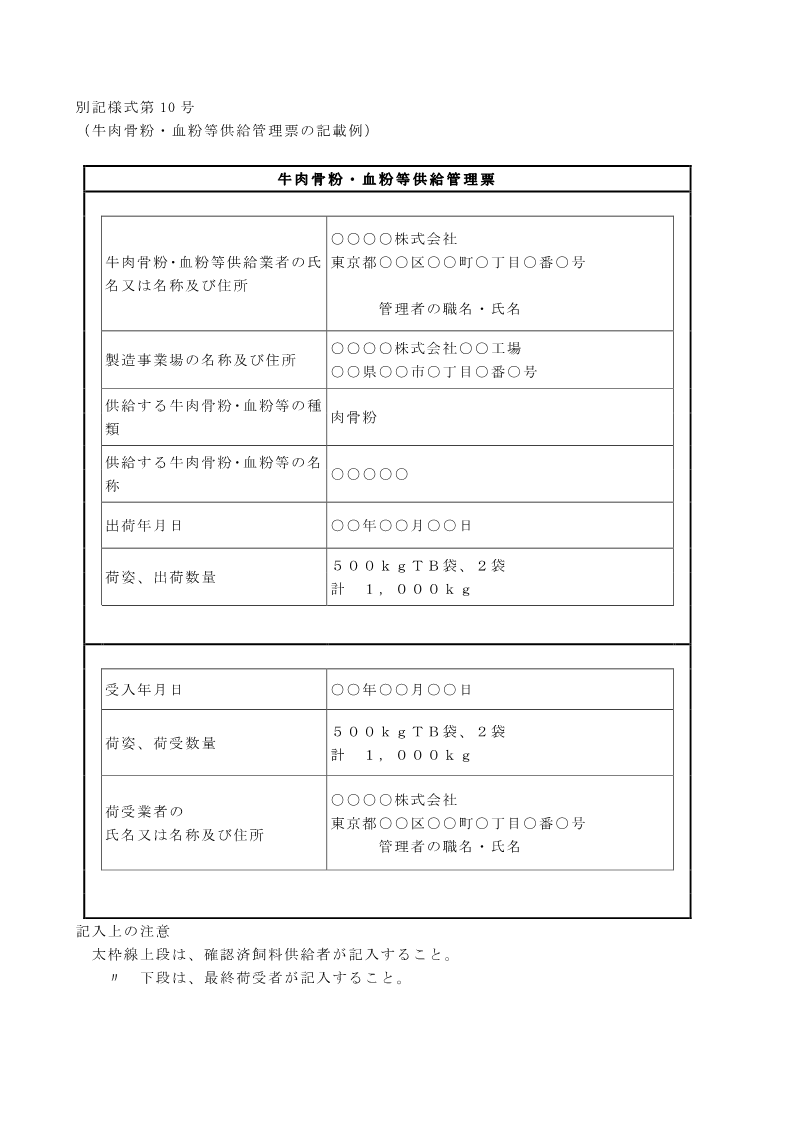

牛血粉等の出荷に当たっては、別記様式第10号により牛肉骨粉・血粉等供給管理票を作成し、製品の輸送時に添付すること。また、製品の出荷後、牛血粉等の製造業者は、当該牛血粉等が荷受者に確実に入荷したことを遅滞なく確認するとともに、荷受者から回付された牛肉骨粉・血粉等供給管理票を8年間保存すること。

(4) 出荷記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

4 製品輸送に係る基準

確認を受けた牛血粉等以外の動物性たん白質等を入れた容器と混載する場合は、輸送容器に蓋をする等対策を講じること。

5 製造・品質管理者

製造・品質管理者を設置し、原料の受入から製品の輸送までの業務について、管理基準及び作業手順を整備し、本基準に適合していることを定期的に確認するとともに、製品の品質について実地に管理・検査すること。

また、製造・品質管理の実施状況を記録し、8年間保存すること。

また、製造・品質管理の実施状況を記録し、8年間保存すること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添9-2

牛血粉等の製造業者による原料収集先の確認基準

1 牛血粉等の原料を扱う事業場

牛血粉等の製造業者は、牛血粉等の原料となる血液(以下「牛血粉等原料」という。)について、次の(1)から(7)までを確実に満たすものを収集すること。

(1) 牛血粉等原料の採取対象動物は、と畜場において、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項に規定すると畜検査員による生前検査を受け、食用に供するためにと畜が認められた牛、豚(いのししにあっては、獣肉処理施設において、ガイドラインに基づき適切な衛生管理が行われたもの)、めん羊、山羊若しくは馬又は食鳥処理場で処理される家きんであること。

(2) 牛血粉等原料が採取される工程は、①厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成14年厚生労働省令第89号)第2条において定める牛の特定部位、月齢が30月を超える牛の脊柱(背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。以下同じ。)及びと畜場法(昭和28年法律第114号)第14条の検査を経ていない牛の部位(以下「牛の脊柱等」という。)、②と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)別表第一のめん羊又は山羊の部位及びと畜場法第14条の検査を経ていないめん羊又は山羊の部位(以下「めん山羊の部位」という。)並びに③牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来するたん白質が混入しないよう、ア及びイの要件を満たすこと。

ア 牛血粉等原料の採取は放血工程で行い、と体の解体等その他の作業が行われる場所と区分されていること。

イ 牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物の放血工程と区別されていること。

(3) 牛血粉等原料は、専用の保管容器に保存するとともに、牛の脊柱等、めん山羊の部位及び牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来するたん白質が混入しないよう分別され、保管されていること。

(4) 牛血粉等原料に牛の脊柱等、めん山羊の部位及び牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来するたん白質が混入しないための作業マニュアルが作成され備え付けられていること。

(5) 牛血粉等原料の出荷に当たっては、牛の脊柱等、めん山羊の部位及び牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来するたん白質が混入していないことを(7)の確認責任者が確認した上で、別記様式第7号により血液供給管理票が発行されること。

(6) 牛血粉等原料の出荷に当たっては、血液供給管理票が添付されていること。なお、牛血粉等原料を入れる容器は専用容器とし、牛血粉等原料と、牛の脊柱等、めん山羊の部位又は牛、豚、めん羊、山羊、馬若しくは家きん以外の動物に由来するたん白質を混載して出荷する場合は、牛の脊柱等、めん山羊の部位及び牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来するたん白質が混入しないよう対策を講じた容器が用いられていること。

(7) (1)から(6)までの要件を満たしていることを確認する確認責任者が設置され、これらの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

2 牛血粉等原料の輸送

(1) 牛血粉等原料の輸送に当たっては、専用容器が用いられ、牛の脊柱等、めん山羊の部位及び牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来するたん白質が混入しないように輸送されていること。

(2) 牛血粉等原料と、牛の脊柱等、めん山羊の部位又は牛、豚、めん羊、山羊、馬若しくは家きん以外の動物に由来するたん白質を混載する場合は、牛の脊柱等、めん山羊の部位及び牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来するたん白質が混入しないように対策を講じた容器が用いられていること。

(3) 輸送容器には血液供給管理票が添付されていること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添10-1

牛肉骨粉等の製造基準

1 原料受入に係る基準

(1) 収集先

牛肉骨粉等の製造に用いる原料(以下「牛肉骨粉等原料」という。)は、次の①から⑦までのいずれかに該当するものに限る。

① 別添3-2、4-2、5-2、6-2若しくは10-2の確認基準を満たす原料収集先から受け入れた原料であって別記様式第9号の原料供給管理票が添付されたもの。

② (4)のイ及びウの契約を締結した原料収集先から受け入れたもの。

③ 農場から直接出荷される解体処理されていない豚、馬又は家きんであって、これら以外の動物の混入がないことを目視で確認できる状態であるもの。

④ 牛、豚(いのししを含む)、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する食用脂肪を原料とする食用油脂製造施設からの肉粉であって、別記様式第9号の原料供給管理票が添付されたもの。

⑤ 狩猟者から直接出荷されるいのししであって、いのしし以外の動物の混入がないことが目視で確認できる状態であるもの。

⑥ 別添2-1、3-1、4-1、5-1、6-1又は7-1の基準を満たす施設から受け入れたものであって、別記様式第8号の肉骨粉等供給管理票が添付されたもの。

⑦ 別添9-1又は10-1の基準を満たす施設から受け入れたものであって、別記様式第10号の牛肉骨粉・血粉等供給管理票が添付されたもの。

(2) 原料の輸送

牛肉骨粉等の製造業者(以下「牛肉骨粉等製造業者」という。)は、原料収集先から牛肉骨粉等原料を輸送するに当たっては、(1)の収集先に応じて設定する次の要件を満たすこと。

① (1)の①の収集先にあっては、別添3-2、4-2、5-2、6-2若しくは10-2の確認基準を満たした状態で輸送すること。

② (1)の②の収集先にあっては、牛肉骨粉等原料を入れる容器が、牛、豚(いのししを含む。)、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来する副産物を入れる容器と共用されておらず、当該副産物が混入しないように輸送すること。

③ (1)の③又は④の収集先にあっては、次のア、イ又はウを入れる容器のいずれとも共用されておらず、輸送前に容器の洗浄を十分に行うこと。

ア 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成14年厚生労働省令第89号)第2条において定める牛の特定部位、月齢が30月を超える牛の脊柱 (背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。以下同じ。)及びと畜場法(昭和28年法律第114号)第14条の検査を経ていない牛の部位(以下「牛の脊柱等」という。)

イ と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)別表第一のめん羊又は山羊の部位及びと畜場法第14条の検査を経ていないめん羊又は山羊の部位(以下「めん山羊の部位」という。)

ウ 牛、豚(いのししを含む。)、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来する副産物

④ (1)の⑤の収集先にあっては、専用容器を用いること。

⑤ (1)の⑥又は⑦の収集先にあっては、別添2-1、3-1、4-1、5-1、6-1、7-1、9-1又は10-1の基準を満たした状態で輸送すること。

(3) 原料受入時の品質管理・記録

牛肉骨粉等製造業者は、原料受入時に牛の脊柱等、めん山羊の部位及び牛、豚(いのししを含む。)、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来する副産物が混入していないことを、原料供給管理票、肉骨粉等供給管理票又は牛肉骨粉・血粉等供給管理票の記載内容、供給された原料の内容、数量、分別流通の状況等により確認すること。

また、原料供給管理票が添付されていない1の(1)の②、③又は⑤に該当する原料については、(4)のイ及びウの契約を締結した原料収集先からのものであることを、解体処理されていない豚、馬又は家きんにあっては豚、馬又は家きん以外の動物の混入がないことを、狩猟者から直接出荷されるいのししにあってはいのしし以外の動物の混入がないことを、それぞれ確認し、帳簿に記載すること。原料受入時の記録は、法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、保存すること。確認した原料供給管理票、肉骨粉等供給管理票、牛肉骨粉・血粉等供給管理票又は帳簿は、8年間保存すること。

また、原料供給管理票が添付されていない1の(1)の②、③又は⑤に該当する原料については、(4)のイ及びウの契約を締結した原料収集先からのものであることを、解体処理されていない豚、馬又は家きんにあっては豚、馬又は家きん以外の動物の混入がないことを、狩猟者から直接出荷されるいのししにあってはいのしし以外の動物の混入がないことを、それぞれ確認し、帳簿に記載すること。原料受入時の記録は、法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、保存すること。確認した原料供給管理票、肉骨粉等供給管理票、牛肉骨粉・血粉等供給管理票又は帳簿は、8年間保存すること。

(4) 原料収集先との契約

牛肉骨粉等製造業者は、原料収集先等原料収集にかかわる者と次のア又はイに定める事項及びウに定める事項を内容とする契約を締結すること。

また、牛肉骨粉等製造業者は、原料収集先において、当該契約内容が確実に履行されていることについて確認すること。

また、牛肉骨粉等製造業者は、原料収集先において、当該契約内容が確実に履行されていることについて確認すること。

ア 原料収集先等は、別添3-2、4-2、5-2、6-2又は10-2の確認基準を満たすこと。

イ 原料収集先等は、牛の脊柱等及びめん山羊の部位を受け入れないこと。

ウ 原料収集先等は、契約を締結した牛肉骨粉等の製造業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、農林水産省の職員又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員が、実施状況の確認のために当該製造業者が行う調査に同行できることを認めること。

2 製造に係る基準

(1) 製造方法

確認を受ける牛肉骨粉等の製造工程は、1の要件を満たす原料以外の原料を用いる製造工程と完全に分離するとともに、1の要件を満たす原料以外のものが混入しないようにすること。

さらに、製造に用いる器材は専用化すること。

さらに、製造に用いる器材は専用化すること。

(2) 製造記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

3 製品出荷に係る基準準

(1) 出荷先の確認

牛肉骨粉等の出荷に当たっては、出荷先の当該牛肉骨粉等を原料とする飼料の製造工程が別添10-1又は13による農林水産大臣の確認を受けた製造工程であることを確認すること。

(2) 出荷工程

牛肉骨粉等の出荷に当たっては、1の要件を満たす原料以外の原料から製造された動物性たん白質等が混入しないようにすること。

(3) 牛肉骨粉・血粉等供給管理票

牛肉骨粉等の出荷に当たっては、別記様式第10号により牛肉骨粉・血粉等供給管理票を作成し、製品の輸送時に添付すること。また、製品の出荷後、牛肉骨粉等の製造業者は、当該牛肉骨粉等が遅滞なく荷受者に確実に入荷したことを確認するとともに、荷受者から回付された牛肉骨粉・血粉等供給管理票を8年間保存すること。

(4) 出荷記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

4 製品輸送に係る基準

牛肉骨粉等の製品の輸送に当たっては、専用の輸送容器で確認済飼料のみを輸送すること。豚肉骨粉等の他の確認済飼料と混載する場合は、これらに牛肉骨粉等が混入しないようにすること。

5 製造・品質管理者

製造・品質管理者を設置し、原料の受入から製品の輸送までの業務について、管理基準及び作業手順を整備し、本基準に適合していることを定期的に確認するとともに、製品の品質について実地に管理・検査すること。

また、製造・品質管理の実施状況を記録し、8年間保存すること。

また、製造・品質管理の実施状況を記録し、8年間保存すること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添10-2

牛肉骨粉等製造業者による原料収集先の確認基準

1 牛肉骨粉等の原料を扱う事業場

牛肉骨粉等の製造業者は、牛肉骨粉等の原料(以下「牛肉骨粉等原料」という。)として、次の(1)から(7)までが確実に実施されているものを収集すること。

(1) 牛肉骨粉等の原料とする牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する副産物は、次のア、イ及びウのいずれとも分別されていること。

ア 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成14年厚生労働省令第89号)第2条において定める牛の特定部位、月齢が30月を超える牛の脊柱 (背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。以下同じ。)及びと畜場法(昭和28年法律第114号)第14条の検査を経ていない牛の部位(以下「牛の脊柱等」という。)

イ と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)別表第一のめん羊又は山羊の部位及びと畜場法第14条の検査を経ていないめん羊又は山羊の部位(以下「めん山羊の部位」という。)

ウ 牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来する副産物

(2) 牛の脊柱の月齢に応じた分別及び牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物との分別は以下のとおり行うこととし、これらとの分別管理が行われない場合は、牛肉骨粉等原料としないこと。

ア 牛の脊柱の月齢分別

牛の脊柱(以下「脊柱」という。)の脱骨は、特定の区分された場所で行われていること。当該特定の場所の作業上容易に脊柱を投入できる位置に脊柱が入っている旨が明示された専用の容器が常設され、脊柱はその容器で保管されていること。

特に、30月齢以下の牛に由来する脊柱を牛肉骨粉等原料として取り扱う場合は、これに加え、次の①から⑦までの手順により、当該脊柱以外の脊柱との分別管理(以下「月齢の分別管理」という。)が行われていること。ただし、原料収集先が30月齢以下の牛のみを取り扱っている場合は、この限りではない。

特に、30月齢以下の牛に由来する脊柱を牛肉骨粉等原料として取り扱う場合は、これに加え、次の①から⑦までの手順により、当該脊柱以外の脊柱との分別管理(以下「月齢の分別管理」という。)が行われていること。ただし、原料収集先が30月齢以下の牛のみを取り扱っている場合は、この限りではない。

① 30月齢以下の牛に由来する脊柱については専用の場所で脱骨し、それ以外の脊柱の脱骨を行う場所と明確に区分すること。

② ①によることが困難な場合は、30月齢以下の牛に由来する脊柱とそれ以外の脊柱の脱骨の作業時間を分けるとともに、30月齢以下の牛に由来する脊柱の脱骨作業は、それ以外の脊柱の脱骨作業の前に行うこと。

③ 脱骨作業を行う際には、次の(ア)から(オ)までによること。

(ア) 脊柱の脱骨に当たっては、個体識別番号により脱骨する牛の月齢を確認すること。

(イ) 脱骨作業者が脊柱の脱骨時に30月齢以下の牛に由来する牛肉であることを確認できるよう、タグ等の装着を行うこと。

(ウ) 脱骨した30月齢以下の牛に由来する脊柱にあっては、それ以外の脊柱との識別のため見やすい位置にマーキングを施し、専用の容器に収納すること。

(エ) 30月齢を超える牛に由来する脊柱にあっては、30月齢以下の牛に由来する脊柱を収納する容器とは別の専用容器に収納し廃棄すること。

(オ) (ウ)及び(エ)の容器はそれぞれ異なる色とし、又は容器の外側の見やすい位置に異なる色で「30以下」若しくは「30超」であることを明確に表示すること。

④ ①から③までの手順により30月齢以下の牛に由来する脊柱であることが確認できるもの(以下「原料脊柱」という。)以外は、脊柱等として取り扱うこと。

⑤ 原料脊柱は、原料収集先が30月齢以下の牛のみを取り扱っている場合を除き、マーキングが施されていることを確認し、重量を測定すること。原料脊柱を他の牛肉骨粉等原料と合わせる場合は、原料脊柱の重量測定後とすること。

⑥ 脊柱の分別管理や背根神経節の分離の防止のため、脊柱は破砕しないこと。

⑦ 出荷する原料脊柱は、次の(ア)及び(イ)を記録し、2年間保存すること。

(ア) 出荷する原料脊柱の出荷ロット毎の重量、脱骨前の牛肉の重量及び個体識別番号又は輸入牛である旨

(イ) ②により月齢を区分する場合にあっては、作業の開始時刻及び終了時刻並びに作業内容

イ 牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物との分別

牛肉骨粉等原料が排出される牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんを処理する場所は、牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物を処理する場所と区別すること。

(3) 牛肉骨粉等原料は、専用の保管容器に保存されるとともに、牛の脊柱等、めん山羊の部位及び牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来する副産物が混入しないよう分別され、保管されていること。

(4) 牛肉骨粉等原料に牛の脊柱等、めん山羊の部位及び牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来する副産物が混入しないための作業マニュアルが作成され、備え付けられていること。

(5) 牛肉骨粉等原料の出荷に当たっては、牛の脊柱等、めん山羊の部位及び牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来する副産物が混入していないことを(7)の確認責任者が確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されていること。

(6) 牛肉骨粉等原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。なお、牛肉骨粉等原料を入れる容器は専用容器とし、牛肉骨粉等原料と、牛の脊柱等、めん山羊の部位又は牛、豚、めん羊、山羊、馬若しくは家きん以外の動物に由来する副産物を混載する場合は、牛の脊柱等、めん山羊の部位及び牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来する副産物が混入しないよう蓋をした容器が用いられていること。

(7) (1)から(6)までの要件を満たしていることを確認する確認責任者が設置され、これらの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

2 牛肉骨粉等原料の輸送

(1) 牛肉骨粉等原料の輸送に当たっては、専用容器が用いられ、牛の脊柱等、めん山羊の部位及び牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来する副産物が混入しないように輸送されていること。

(2) 牛肉骨粉等原料と、牛の脊柱等、めん山羊の部位又は牛、豚、めん羊、山羊、馬若しくは家きん以外の動物に由来する副産物を混載する場合は、牛の脊柱等、めん山羊の部位及び牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きん以外の動物に由来する副産物が混入しないように専用の蓋をした容器が用いられていること。

(3) 輸送容器には原料供給管理票が添付されていること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添11-1

飼料用動物性油脂の製造基準

1 原料受入に係る基準

(1) 収集先

飼料用の動物性油脂の製造に用いる原料は、別添11-2の確認基準の要件を満たす原料収集先からの原料であって別記様式第9号の原料供給管理票が添付されたもの、(4)のイ及びウの契約を締結した者から収集されるもの又は農場若しくは狩猟者から直接出荷されるもののみ受け入れること。なお、農場から収集する原料にあっては、解体処理されていない豚、馬又は家きんであって、豚、馬又は家きん以外の動物の混入がないもの、狩猟者から収集する原料にあっては、狩猟者から直接出荷されるいのししであって、いのしし以外の動物の混入がないものであり、牛(月齢が30月以下の牛を除く。)の脊柱又はと畜場法(昭和28年法律第114号)第14条の検査を経ていない牛(以下「脊柱等」という。)の混入がないことが目視で確認できる状態であるものに限る。

なお、脊柱が30月齢以下の牛に由来することの確認は、別添11-2に従って行うものとする。

(2) 原料の輸送

原料の輸送に当たっては、別添11-2の確認基準を満たした条件で輸送すること。なお、農場から輸送される解体処理をされていない豚若しくは家きん又は狩猟者から直接出荷されるいのししの輸送に当たっては、脊柱等を入れる容器と共用されておらず、輸送前に洗浄を十分に行うこと。

(3) 原料受入時の品質管理・記録

原料受入時に脊柱等が混入していないことを、原料供給管理票の記載内容、供給された原料の内容、数量、分別流通の状況等により確認すること。また、原料供給管理票が添付されていない原料については、脊柱等を取り扱わない原料収集先からのものであって(4)のイ及びウの契約を締結したもの又は農場若しくは狩猟者から直接収集した原料であることを確認し、帳簿に記載すること。原料受入時の記録は、法第52条に規定に従い、適切に帳簿を備え、保存すること。確認した原料供給管理票又は帳簿は、8年間保存すること。

(4) 原料収集先との契約

原料収集先等原料収集にかかわる者とア又はイに定める事項及びウに定める事項を内容とする契約を締結すること。

また、原料収集先等において、当該契約内容が確実に履行されていることについて確認すること。

ア 原料収集先等は、別添11-2の確認基準を満たすこと。

イ 原料収集先等は、脊柱等を受け入れないこと。

ウ 原料収集先等は、契約を締結した飼料用動物性油脂の製造業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該実施状況の確認のために農林水産省の職員又はセンターの職員が当該製造業者に同行できることを認めること。

2 製造に係る基準

(1) 製造方法

確認を受ける飼料用動物性油脂の製造工程は、1の要件を満たす原料以外の原料を用いる製造工程と完全に分離するとともに、1の要件を満たす原料以外のものが混入しないようにすること。

さらに、製造に用いる器材は専用化すること。

(2) 製造記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

3 製品出荷に係る基準

(1) 出荷工程

飼料用動物性油脂の出荷に当たっては、1の要件を満たす原料以外から製造された動物性油脂が混入しないようにすること。

(2) 動物性油脂供給管理票

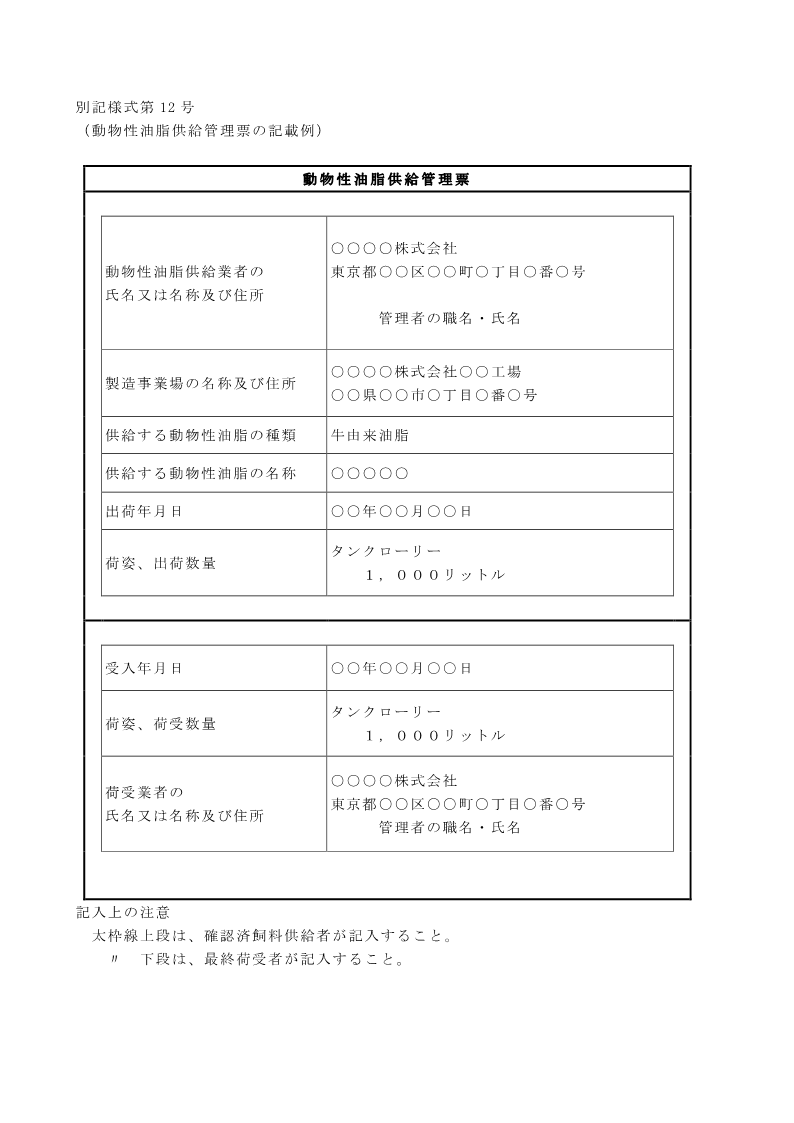

飼料用動物性油脂の出荷に当たっては、別記様式第12号により動物性油脂供給管理票を作成し、製品の輸送時に添付すること。 また、製品の出荷後、飼料用動物性油脂の製造業者は、当該油脂が最終荷受者に確実に入荷したことを遅滞なく確認するとともに、最終荷受者から回付された動物性油脂供給管理票を8年間保存すること。

(3) 出荷記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

4 製品輸送に係る基準

飼料用動物性油脂の輸送に当たっては専用の容器を用いるか、当該飼料を輸送する前に容器の洗浄を徹底すること。

5 製造・品質管理者

製造・品質管理者を設置し、原料の受入から製品の輸送までの業務について、管理基準及び作業手順を整備し、本基準に適合していることを定期的に確認するとともに、製品の品質について実地に管理・検査すること。

また、製造・品質管理の実施状況を記録し、8年間保存すること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添11-2

飼料用動物性油脂製造業者による油脂原料収集先の確認基準

1 油脂の原料を扱う事業場

(1) 動物性油脂の原料となる副産物(以下「副産物原料」という。)は、牛(月齢が30月以下の牛を除く。)の脊柱及びと畜場法(昭和28年法律第114号)第14条の検査を経ていない牛(以下「脊柱等」という。)の部位と分別されていること。

なお、(3)の月齢に応じた分別管理が行われない場合は、副産物原料としないこと。

(2) 副産物原料は、専用の保管容器に保存されるとともに、脊柱等が混入しないよう分別され、保管されていること。

(3) 牛の脊柱(以下「脊柱」という。)の脱骨が行われている場合は、脊柱の脱骨は、特定の区分された場所で行われていること。当該特定の場所の作業上容易に脊柱を投入できる位置に脊柱が入っている旨が明示された専用の容器が常設され、脊柱はその容器で保管されていること。

特に、30月齢以下の牛に由来する脊柱を副産物原料として取り扱う場合は、これに加え、次のアからエまでの手順により、それ以外の脊柱との分別管理(以下「月齢の分別管理」という。)が行われていること。ただし、原料収集先が30月齢以下の牛のみを取り扱っている場合は、この限りではない。

ア 30月齢以下の牛に由来する脊柱については専用の場所で脱骨し、それ以外の脊柱の脱骨を行う場所と明確に区分すること。

イ アによることが困難な場合は、30月齢以下の牛に由来する脊柱とそれ以外の脊柱の脱骨の作業時間を分けるとともに、30月齢以下の牛に由来する脊柱の脱骨作業は、それ以外の脊柱の脱骨作業の前に行うこと。

ウ 脱骨作業を行う際には、次の①から⑤までによること。

① 脊柱の脱骨に当たっては、個体識別番号により脱骨する牛の月齢を確認すること。

② 脱骨作業者が脊柱の脱骨時に30月齢以下の牛に由来する牛肉であることを確認できるよう、タグ等の装着を行うこと。

③ 脱骨した30月齢以下の牛に由来する脊柱にあっては、それ以外の脊柱との識別のため見やすい位置にマーキングを施し、専用の容器に収納すること。

④ 30月齢を超える牛に由来する脊柱にあっては、30月齢以下の牛に由来する脊柱その他の油脂原料に混入しないよう、廃棄用の専用容器に収納すること。

⑤ ③及び④の容器は異なる色とし、又は容器の外側の見やすい位置に異なる色で「30以下」若しくは「30超」であることを明確に表示すること。

エ アからウまでの手順により30月齢以下の牛に由来する脊柱であることが確認できるもの(以下「原料脊柱」という。)以外は、脊柱等として取り扱うこと。

オ 原料脊柱は、原料収集先が30月齢以下の牛のみを取り扱っている場合を除き、マーキングが施されていることを確認し、重量を測定すること。原料脊柱を他の副産物原料と合わせる場合は、原料脊柱の重量測定後とすること。

カ 脊柱の分別管理や背根神経節の分離の防止のため、脊柱は破砕しないこと。

キ 出荷する原料脊柱は、次の①及び②を記録し、2年間保存すること。

① 出荷する原料脊柱の出荷ロット毎の重量、脱骨前の牛肉の重量及び個体識別番号又は輸入牛である旨

② イにより月齢を区分する場合にあっては、作業の開始時刻及び終了時刻並びに作業内容

(4) 副産物原料に脊柱等が混入しないための作業マニュアルが備え付けられていること。

(5) 副産物原料の出荷に当たっては、脊柱等が混入していないことを(7)の確認責任者が確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。

特に、原料脊柱を含む副産物原料の出荷に当たっては、これに加え、(7)の確認責任者が、出荷する原料脊柱について、出荷ロット毎に、その重量、脱骨前の牛肉の重量及び個体識別番号又は輸入牛であることを確認した上で、副産物原料に原料脊柱が入っている旨、並びに当該原料脊柱の重量及び個体識別番号又は輸入牛であることが記載された原料供給管理票が発行されること。この場合、発行した原料供給管理票の写しが2年間保存されること。

(6) 副産物原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。

なお、副産物原料を入れる容器は、脊柱等を入れる容器と共用しないこととし、副産物原料と脊柱等を混載して出荷する場合は、脊柱等専用の気密容器を用い、当該容器に脊柱等が入っている旨を明示されていること。

(7) (1)から(6)までの要件を満たしていることを確認する確認責任者を設置し、確認責任者が作業者等に作業内容等を周知するとともに、これらの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

(8) (1)から(7)までが確実に実施されている副産物原料を出荷すること。

2 副産物原料の輸送

(1) 副産物原料の輸送に当たっては、副産物原料を入れる容器が脊柱等を入れる容器と共用されておらず、脊柱等が混入しないように輸送されていること。

1の(3)のただし書により分別管理を行わない場合には、原料脊柱を含む副産物原料は、輸送時に他の油脂原料収集先の副産物原料と合わせないこと。

(2) 脊柱等の輸送に当たっては、脊柱等が入っている旨が明示された専用容器を用いること。当該容器に対しては、脊柱等由来の液体等が漏れないよう対策を講じ、他の副産物原料を汚染しないように輸送されていること。

(3) 輸送容器には、原料供給管理票が添付されていること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添12-1

食品加工工場の製造過程から発生する加工食品残さを原料とする食品残さ等利用飼料の製造基準

1 原料受入に係る基準

(1) 収集先

飼料(第1の1の(3)、(4)、(5)、(7)及び(8)を用いて製造する飼料を除く。)の製造に用いる加工食品残さは、(4)のア及びイの契約を締結した別添12-2の原料収集先から受け入れること。

(2) 原料の輸送

原料の輸送に当たっては、別添12-2の確認基準を満たす加工食品残さのみを取り扱う専用容器を用いること。

(3) 原料受入時の品質管理・記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

(4) 原料収集先との契約

別添12-2の原料収集先等原料収集に関わる者とア及びイを内容とする契約を締結すること。

ア 原料収集先は、別添12-2の確認基準を満たすこと。

イ 原料収集先等は、契約を締結した食品残さ等利用飼料(加工食品残さを原料とする飼料をいう。以下同じ。)の製造業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該実施状況の確認のために農林水産省の職員又はセンターの職員が当該製造業者に同行できることを認めること。

2 製造に係る基準

(1) 製造方法

食品残さ等利用飼料の製造工程は、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき農林水産大臣が指定するもの」(平成26年5月13日農林水産省告示第649号)による確認を受けていない加工食品残さが混入しないようにすること。

(2) 製造記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

3 製品出荷に係る基準

(1) 出荷先等の確認

食品残さ等利用飼料の出荷又は使用に当たっては、養豚、養馬、養鶏、又は養殖魚の用に供することを確認すること。

(2) 出荷記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添12-2

食品残さ等利用飼料製造業者による原料収集先の確認基準

1 原料収集先について

原料収集先とする食品加工工場とは、豚カット肉等(いのししのカット肉等を含む。)、馬カット肉等若しくは家きん肉等を原材料とする加工食品(ソーセージ、ハム、ベーコンその他これに類する食肉製品又はエキスに限る。)又は魚介類を原材料とする加工食品(かまぼこ、ちくわ、はんぺんその他これに類する魚肉ねり製品又はエキスに限る。)を製造する食品工場をいう。

(1) 加工食品残さは、当該食品を製造する工場又は施設において、牛、めん羊、山羊若しくは鹿に由来する肉、骨その他のたん白質を含む食品の取扱いがないこと又は加工食品残さに混入しないよう完全に分離された工程で取り扱われていることが第3により確認されたものを食品残さ等利用飼料の原料とすること。

(2) 加工食品残さは、専用の保管容器に保存するとともに、加工食品残さ以外のものが混入しないよう分別され、保管されていること。

(3) 加工食品残さの出荷に当たっては、加工食品残さ以外のものが混入していないことを確認した上で、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。

(4) 加工食品残さの出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。なお、加工食品残さを入れる容器は、加工食品残さが入っている旨が明示された専用容器を用いること。

(5) (1)から(4)までの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。

(6) (1)から(5)までが確実に実施されている加工食品残さを出荷すること。

2 加工食品残さの輸送

加工食品残さの輸送に当たっては、加工食品残さその他食品残さ利用飼料の原料のみを取り扱う専用容器を用いること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該原料が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添13

牛血粉等又は牛肉骨粉等を原料とする馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料の製造基準

1 牛血粉等、牛肉骨粉等及び中間製品の受入れに係る基準

(1) 収集先

牛血粉等又は牛肉骨粉等を原料とする馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料の製造に用いる牛血粉等又は牛肉骨粉等は、次のアからウまでのいずれかに該当するもののみ受け入れること。

ア 牛血粉等

別添9-1による農林水産大臣の確認を受けた製造工程で製造された牛血粉等であって、別記様式第10号の牛肉骨粉・血粉等供給管理票が添付されているもの。

イ 牛肉骨粉等

別添10-1による農林水産大臣の確認を受けた製造工程で製造された牛肉骨粉等であって、別記様式第10号の牛肉骨粉・血粉等供給管理票が添付されているもの。

ウ 中間製品

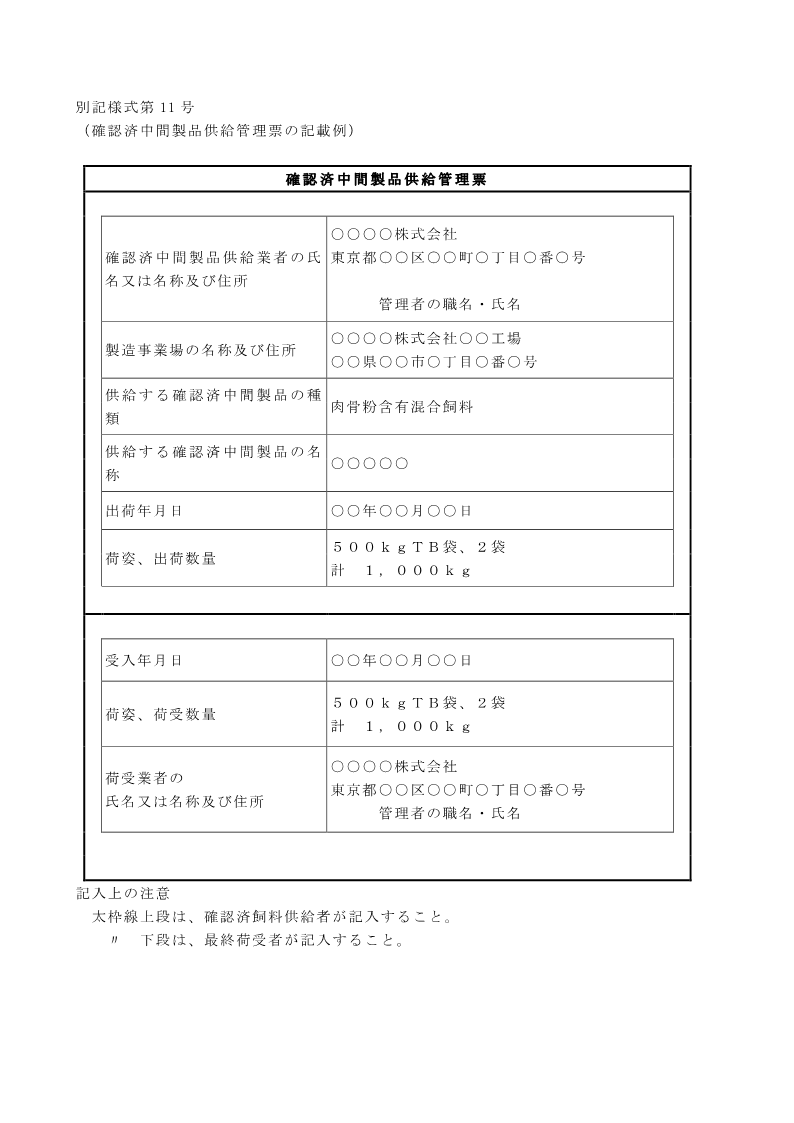

別添13による農林水産大臣の確認を受けた製造工程(以下「確認済製造工程」という。)で製造された混合飼料であって、別記様式第11号の確認済中間製品供給管理票が添付されているもの(以下「中間製品」という。)。

(2) 原料の輸送

牛血粉等にあっては別添9-1の4、牛肉骨粉等にあっては別添10-1の4、中間製品にあっては別添13の4の基準に従って輸送されたことを確認し、受け入れること。

(3) 原料受入時の管理・記録

牛血粉等、牛肉骨粉等又は中間製品の受入時に、農林水産大臣の確認を受けた製造工程で製造されたものであることを、添付されている牛肉骨粉・血粉等供給管理票又は確認済中間製品供給管理票の記載内容、供給された原料の内容、数量、分別流通の状況等により確認し、当該管理票に受入年月日、受入数量等を記載し、供給者に回付すること。原料受入時の記録は、法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、8年間保存すること。

2 製造に係る基準

(1) 製造方法先

確認を受ける製造工程は、牛、めん羊、山羊又は鹿(以下「牛等」という。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)の製造工程と完全に分離していること。

(2) 製造記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

3 製品出荷に係る基準

(1) 最終製品

ア 出荷先の確認

確認済製造工程において製造された飼料を最終製品(確認済製造工程において製造された飼料であって、中間製品以外のものをいう。)として出荷するに当たっては、出荷先が次の①又は②のいずれかであること及び当該製品を原料として飼料を製造しないことを確認すること。

① 馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を飼養する事業者

② 馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料として販売する事業者(牛等を対象とする飼料を店舗に陳列している販売事業場を除く。)

イ 出荷工程

最終製品の出荷に当たっては、飛散等により馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料以外の飼料に混入しないようにすること。

ウ 出荷記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

(2) 中間製品

ア 出荷先の確認

確認済製造工程において製造された中間製品の出荷に当たっては、出荷先が確認済製造工程を有する施設であることを確認すること。

イ 出荷工程

中間製品の出荷に当たっては、飛散等により馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料以外の飼料に混入しないようにすること。

ウ 確認済中間製品供給管理票

中間製品の出荷に当たっては、別記様式第11号により確認済中間製品供給管理票を作成し、製品の輸送時に添付すること。また、製品の出荷後、当該飼料製造業者は、中間製品が遅滞なく荷受者に確実に入荷したことを確認するとともに、荷受者から回付された確認済中間製品供給管理票を8年間保存すること。

エ 出荷記録

法第52条の規定に従い、適切に帳簿を備え、記録を保存すること。

4 製品輸送に係る基準

最終製品又は中間製品の輸送に当たっては、牛等を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないようにすること。

5 製造・品質管理者

製造・品質管理者を設置し、原料の受入から製品の輸送までの業務について、管理基準及び作業手順を整備し、本基準に適合していることを定期的に確認するとともに、製品の品質について実地に管理・検査すること。

また、製造・品質管理の実施状況を記録し、8年間保存すること。

また、製造・品質管理の実施状況を記録し、8年間保存すること。

6 従業員の教育

教育訓練に関する手順書を定め、あらかじめ指定した者に、次に掲げる教育訓練に係る業務を行わせること。

(1)原料の受入れから製品の輸送までの業務に従事する従業員に対して、当該業務に関する必要な教育訓練を計画的に実施すること。

(2)教育訓練の実施状況を記録し、少なくとも2年間保存すること。

7 自己点検

(1)原料の受入れから製品の輸送までの業務についての自己点検に関する手順書を定め、あらかじめ指定した者に、当該手順書に基づき自己点検を定期的に行わせ、その結果の記録を作成し、少なくとも2年間保存すること。

(2)(1)の自己点検の結果に基づき、管理基準等に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じるとともに、当該措置の記録を作成し、少なくとも2年間保存すること。

8 異常時対応

製造工程における設備又は機器の故障等により省令に定める規格又は基準を満たさない製品が製造される可能性がある等の異常への対応につき、次に掲げる事項を含む手順書を定め、製造・品質管理者に、当該手順書に基づいて、異常時の対応を行わせること。

(1)異常発生の原因を究明し、所要の措置を講じること。ただし、牛等を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)への混入が発生し、又はその疑いがあると認められたときは、直ちに農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課又はセンター(以下「行政機関等」という。)にその旨を連絡するとともに、当該飼料の出荷停止、回収その他必要な措置を講じること。更に、行政機関等が行う実態の把握、原因の究明等に協力すること。

(2)管理基準等に関し改善が必要な場合には、必要な改善措置を講じること。

(3)原料等の供給者や販売者等、関係する事業者に対し、必要に応じて情報共有を行うこと。

(4)異常が認められた製品等を適切に処理すること。

(5)異常の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した異常時対応記録を必要に応じて作成し、8年間保存すること。

注 「容器」とは、輸送又は保管のために用いるための容器であって、当該製品が直接接触するもの(バルク車、トランスバック、PP袋、紙袋、輸送管等)をいう。

別添14

輸入業者の確認基準

1 輸入先の事業場の基準

(1) 第1の1の(1)から(10)までの飼料を製造する輸入先の事業場は、以下の条件を満たすこと。

ア 確認の対象となる動物由来たん白質の製造工程とこれ以外のたん白質の製造工程が完全に分離されていることが明らかとなる図面を提出すること。

イ ①から④までに定める事項を内容とする契約を輸入業者との間で締結すること。

① 輸入先の事業場は、それぞれ別添1から別添8までの飼料の製造基準(輸入先の事業場と原料収集先の契約及び原料供給管理票の要件は除く。)を遵守すること。

② 契約内容に変更が生じる場合は、事前に連絡すること。

③ 輸出ロットごとに①の製造基準に適合することについて製造国の政府機関又はそれと同等の機関の証明書若しくはその写しを添付すること。

④ 輸入先の事業場は、契約を締結した輸入業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該実施状況の確認のために製造国の政府機関又はそれと同等の機関が当該輸入業者に同行できることを認めること。

ウ 第1の1の(10)の牛に由来する血粉又は血しょうたん白質の輸入先国は、食品安全委員会のリスク評価が終了し牛肉の輸入が認められた国であって、国際獣疫事務局により無視できるリスクの国と認定されている国であること。さらに、原料となる血液は、輸入先国においてと畜された牛に由来するものであること。

(2) 第1の1の(12)の飼料を製造する輸入先の事業場は、以下の条件を満たすこと。

ア 製造工程がイの①の要件を満たす原料以外の製造工程と完全に分離されいていることが明らかとなる図面を提出すること。

イ ①から④までに定める事項を内容とする契約を輸入業者との間で締結すること。

① 原料に特定部位及び牛(月齢が30月以下の牛を除く。)の脊柱が含まれていないこと並びにと畜場法第14条第6項各号に掲げる疾病にかかり、又はへい死した牛由来のものを用いていないこと。

② 契約内容に変更が生じる場合は、事前に連絡すること。

③ 輸出ロットごとに、①の原料に関する基準に適合することについて製造国の政府機関又はそれと同等の機関の証明書又はその写しを添付すること。

④ 輸入先の事業場は、契約を締結した輸入業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該実施状況の確認のために製造国の政府機関又はそれと同等の機関が当該輸入業者に同行できることを認めること。

2 輸入業者の基準

(1) 第1の1の(1)に定めるもの

ア 販売荷口ごとに、製造基準に適合することを証明する製造国の政府機関又はそれと同等の機関の証明書又はその写しを添付すること。

イ 輸入業者は、法第52条の規定に従い、適切に輸入及び出荷に関する帳簿を備え、記録を8年間保存すること。

(2) 第1の1の(2)から(8)まで、(10)及び(12)に定めるもの

(1)のア及びイに定める条件のほか、次の条件を満たすこと。

ア トランスバック等当該輸入品が直接接触するものであって、これらの保管のために用いる容器には、別添2-1、3-1、4-1、5-1、6-1、7-1、9-1又は11-1の飼料の製造基準に基づいたものを使用すること。

イ 輸入業者は、輸入品の流通を管理する流通管理者を選任すること。

ウ 輸入業者は、次に定める事項を内容とする流通管理規程を定めること。

① 流通管理者は、当該輸入品の保管から輸送までの業務がアの製造基準に適合していることを定期的に確認すること。

② 流通管理者は、当該輸入品の出荷に当たり、1の(1)のイの③又は1の(2)のイの③の証明書が発行されていることを確認した上で、別記様式第8号による肉骨粉等供給管理票、別記様式第10号による牛肉骨粉・血粉等供給管理票又は別記様式第12号による動物性油脂供給管理票を作成すること。

輸入業者は、当該証明書とともに肉骨粉等供給管理票、牛肉骨粉・血粉等供給管理票又は動物性油脂供給管理票を製品に添付して出荷するものとすること。

③ 輸入業者は、製品の出荷後、当該輸入品が最終荷受者に確実に入荷したことを遅滞なく確認すること。

④ 流通管理者は、最終荷受者から回付された肉骨粉等供給管理票、牛肉骨粉・血粉等供給管理票又は動物性油脂供給管理票を8年間保存すること。

エ それぞれ別添2-1、3-1、4-1、5-1、6-1、7-1、9-1又は11-1の製品輸送に係る基準に基づいて輸送すること。

(3) 第1の1の(9)に定めるもの

(1)のア及びイ並びに(2)のアに定める条件を満たすこと。